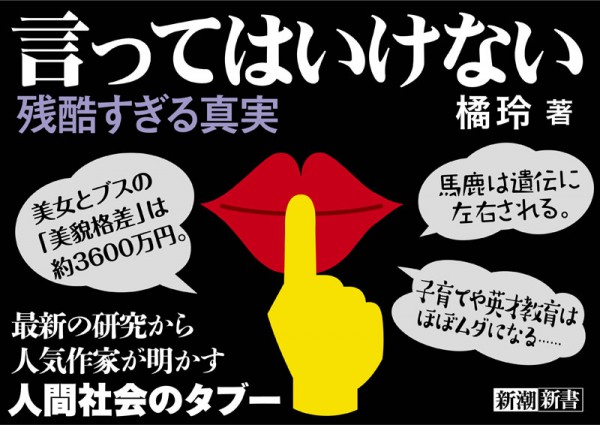

新刊『言ってはいけない 残酷すぎる真実』の「まえがき」を、出版社の許可を得てアップします。

***********************************************************************

最初に断っておくが、これは不愉快な本だ。だから、気分よく一日を終わりたいひとは読むのをやめた方がいい。

だったらなぜこんな本を書いたのか。それは、世の中に必要だから。

テレビや新聞、雑誌には耳触りのいい言葉が溢れている。メディアに登場する政治家や学者、評論家は「いい話」と「わかりすい話」しかしない。でも世の中に気分のいいことしかないのなら、なぜこんなに怒っているひとがたくさんいるのだろうか。――インターネットニュースのコメント欄には、「正義」の名を借りた呪詛の言葉ばかりが並んでいる。

世界は本来、残酷で不愉快なものだ。その理由を、いまではたった一行で説明できる。

ひとは幸福になるために生きているけれど、幸福になるようにデザインされているわけではない。

私たちを「デザイン」しているのは誰か? ひとびとはこれまで、それを神と呼んでいた。だがダーウィンが現われて、「神」のほんとうの名前を告げた、それは“進化”だ。

ダーウィンの「危険な思想」は、100年経ってもほとんど理解されなかった。1930年代になってようやくメンデルの遺伝学が再評価され、進化の仕組みが(まがりなりにも)説明できるようになったが、不幸なことにナチスによって誤用され、ユダヤ人やロマ(ジプシー)、精神病者など「遺伝的に劣った種」の絶滅を正当化する優生学になった。悲惨な戦争が終わると、「進化論は自然や生き物の不思議を研究する学問で、知性を持つ人間は別だ」という“人間中心主義(ヒューマニズム)”が政治的に正しい態度とされるようになった。

だが1950年代にワトソンとクリックがDNAの二重らせんを発見し、生命の神秘の謎を解く鍵を手に入れたことで、ダーウィンの進化論は大きくヴァージョンアップした。さらに動物行動学(エソロジー)が、チンパンジーなど霊長類の観察を通して、ヒトの生態の多くが動物たちと共通しており、私たちが「特別な種」ではないことを説得力をもって示した。こうして進化生物学・進化心理学が誕生した。

「現代の進化論」は、こう主張した。

身体だけでなく、ひとのこころも進化によってデザインされた。

だとしたら私たちの喜びや悲しみ、愛情や憎しみはもちろん、世の中で起きているあらゆる出来事が進化の枠組のなかで理解できるはずだ。このようにして現代の進化論は、コンピュータなどテクノロジーの急速な発展に支えられ、分子遺伝学、脳科学、ゲーム理論、複雑系などの「新しい知」と融合して、人文科学・社会科学を根底から書き換えようとしている。

もちろんこれは私が勝手にいっていることではなく、専門家であれば常識として誰でも知っていることだ。でも日本ではなぜか、こういう当たり前の話を一般読者に向けてするひとがほとんどいないし、もしいたとしても黙殺されてしまう。なぜなら現代の進化論が、良識を踏みにじり、感情を逆なでする、ものすごく不愉快な学問だからだ。

古代社会では、不幸な知らせを伝えた使者は斬首された。これはいまでも同じで、集団にとって不愉快なことをいう者は疎んじられ、排斥されていく。みんな見たいものだけを見て、気分のいいことだけを聞きたいのだから、知識人(すなわち賢いひとたち)が知らないふりをするのは正しい大人の態度なのだろう。

だが「言ってはいけない」とされている残酷すぎる真実こそが、世の中をよくするために必要なのだ。この不愉快な本を最後まで読めば、そのことがわかってもらえるだろう。