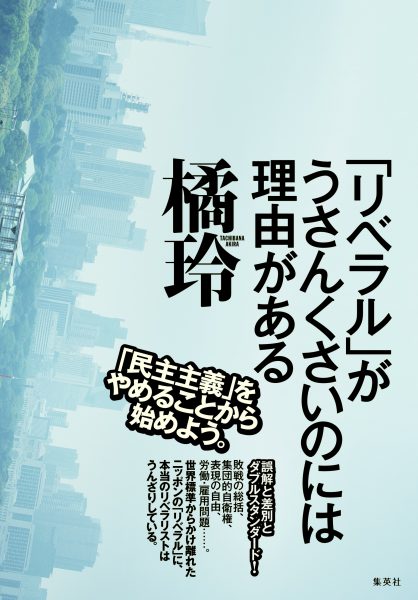

新刊『リベラル」がうさんくさいのには理由がある』の「まえがき」を、出版社の許可を得てアップします。

************************************************************************

最初に断っておきますが、私の政治的立場はリベラリズム(自由主義)です。

故郷に誇りと愛着と持つという意味での愛郷心はありますが、国(ネイション)を自分のアイデンティティと重ねる愛国主義(ナショナリズム)はまったく肌に合わず、国家(ステイト)は個人が幸福になるための「道具」だと考えています。

神や超越的なもの(スピリチュアル)ではなくダーウィンの進化論を信じ、統計学やゲーム理論、脳科学などの“新しい知”と科学技術によって効率的で衡平(公平)な社会をつくっていけばいいと考える世俗的な進歩主義者でもあります。

自由や平等、人権を「人類の普遍的な価値」とする近代の啓蒙思想を受け入れ、文化や伝統は尊重しますが、それが個人の自由な選択を制限するなら躊躇なく捨て去るべきだとの立場ですから、最近では「共同体主義者(コミュニタリアン)」と呼ばれるようになった保守派のひとたちとも意見は合わないでしょう。

しかしそれ以上に折り合えないのは、日本の社会で「リベラル」を名乗るひとたちです。なぜなら彼らは、リベラリズムを歪曲し、リベラル(自由主義者)を僭称しているからです。

私が大学2年生だった1979年、日本を代表する経済学者(当時はロンドン・スクール・オブ・エコノミクス教授)で、「ノーベル経済学賞にもっとも近い日本人」といわれた森嶋通夫氏の平和論が話題になりました。

その頃、朝日新聞や岩波書店の雑誌『世界』などに登場する「リベラル」な知識人は、憲法9条に「陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない」と書かれているのだから自衛隊の存在そのものが違憲で、日本はアメリカにもソ連にも与しない「非武装中立」を選ぶべきだと唱えていました。

だったら敵が攻めてきたらどうするのかというと、1973年の長沼基地訴訟で自衛隊を違憲とした札幌地裁の裁判官は、判決にこう書きました。

たんに平和時における外交交渉によって外国からの侵害を未然に回避する方法のほか、危急の侵害に対し、本来国内の治安維持を目的とする警察をもってこれを排除する方法、民衆が武器をもって抵抗する群民蜂起の方法、さらに、侵略国国民の財産没収とか、侵略国国民の国外追放といった例もそれにあたると認められる。

これはなにかの冗談ではありません。当時、「リベラル」な知識人たちから“名判決”と称賛され、大真面目に議論されていたのです。

しかしその後、「アメリカが日本を侵略することは考えられないから、攻めてくるとしたらソ連だろうが、警官のピストルと民衆の“竹やり”で戦車や砲爆撃に対抗するのか」というもっともな疑問が出てきました。非武装中立論者はこの批判にこたえられず窮地に陥るのですが、ここで登場するのが森嶋教授です。以下は、月刊『文藝春秋』(1979年7月号)に掲載された「新『新軍備計画』」の一説です(〔 〕は引用者註、以下同)。

万が一にもソ連が攻めてきた時には自衛隊は毅然として、秩序整然と降伏するより他ない。徹底抗戦して玉砕して、その後に猛り狂うたソ連軍が殺到して惨澹たる戦後を迎えるより、秩序ある威厳に満ちた降伏をして、その代り政治的自決権を獲得する方が、ずっと賢明だと私は考える。日本中さえ分裂しなければ、また一部の日本人が残りの日本人を拷問、酷使、虐待しなければ、ソ連圏の中に日本が落ちたとしても、立派な社会ーたとえば関氏〔関嘉彦早大客員教授〕が信奉する社会民主主義の社会ーを、完全にとはいえなくても少くとも曲りなりに、建設することは可能である。

もういちどいいますが、これもジョークの類ではありません。のちに社会党委員長となる石橋政嗣はこの文章に感銘を受け、「われわれは一九四五年八月一五日に降伏した経験を持っているのです。あれは間違いだったと言う者がほとんどいないのも事実ではないでしょうか」と、「無条件降伏」を前提とする非武装中立を唱えました(稲垣武『「悪魔祓い」の戦後史』文春文庫)。

当時20歳だった私はこの議論を知って、このひとたちの頭はどうかしているのではないか、と思いました。ソ連(当時、「強制収容所国家」であることはすでに知られていました)に無条件降伏すると決めるのではなく、そのようなことが起こらないよう備えればいいだけだからです。ところが森嶋教授をはじめとして非武装中立を主張するのは、「戦後民主主義」を代表する“もっとも賢いひとたち”だったのです。

このときから私は、「日本の“リベラル”はうさんくさい」と疑うようになりました。そしてそれが、世界標準(グローバルスタンダード)のリベラリズムとはかけ離れた、日本独自の奇怪な思想であることを知ることになります。

もちろんこうした批判は珍しいものではありませんが、その多くは保守派・右翼の側からのもの(罵倒)です。そのため「リベラル」を批判すると、問答無用で「右翼」のレッテルを貼られ「知識人」から排除される横暴がまかり通ってきました。こうして「リベラル」に疑問を持つリベラリストは、この国では居場所がなくなってしまったのです。

その後、経済に興味を持つようになると、「リベラル」への違和感はますます大きくなってきました。経済学(とりわけマクロ経済学)のすべてが正しいとはいえませんが、統計データや実験に基づいて「科学」として日々検証されていることは間違いありません。それに対して「リベラル」な文系知識人は、自分たちの生半可な知識(哲学)によってアダム・スミス以来の膨大な知の堆積を無視し、荒唐無稽な批判を繰り返してきたのです。

2014年8月、朝日新聞は慰安婦問題の誤報を認め、「韓国・済州島で朝鮮人女性を強制連行して慰安婦にした」との日本人関係者の証言を撤回・謝罪しました。この証言は1990年代はじめには歴史学者から捏造を指摘されていましたが、日本を代表する「リベラル」な新聞社はこの事実を認めるまで20年もかかったことになります。このスキャンダル(および福島第一原発の故吉田所長の調書をめぐる誤報)が日本の「リベラル」勢力に壊滅的な打撃を与えました。

彼らはいったい、どこで、なぜ間違えたのでしょうか。そして、どうすれば「過ち」を犯さずにすんだのでしょうか。

それをまず、70年前の沖縄まで遡って考えてみることにしましょう。