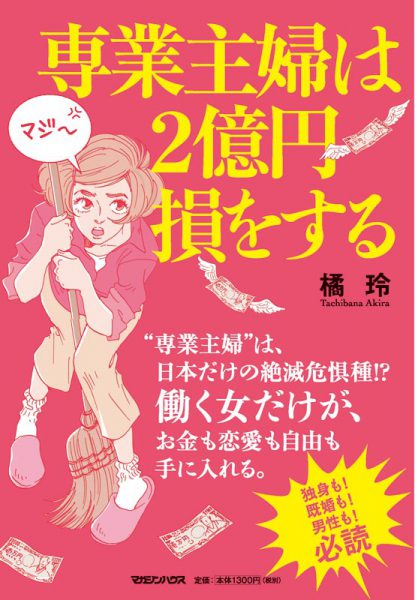

本日発売の新刊『専業主婦は2億円損をする』のあとがきを、出版社の許可を得て掲載します。

***********************************************************************

「なんで専業主婦の話をわたしが書くんですか?」

2014年の冬にマガジンハウスの広瀬桂子さんとお会いしたとき、最初に訊いたことです。

広瀬さんは、「日本の女の子の3割が専業主婦になりたがってるなんて、ぜったいおかしい」と思っていて、彼女たちのための「人生設計」の本をつくろうと考えていました。

わたしはそれまで何冊か、「どうすればもうちょっとうまく生きられるか」という本を書いてきましたが、専業主婦のことなど考えたこともありませんでした。男の立場で見たことしか知らないのですから、ワーキングマザーとして社会的・経済的に成功したひとが、若い女性に向けて人生設計を語ったほうがいいのではないか、と思ったのです。

ところが広瀬さんは、そんな企画はぜったいに成立しない、といいます。

ひとつは、女性誌やTVの多くが「主婦」をターゲットにしていることからわかるように、専業主婦批判が一種のタブーになっていることです。「主婦を敵に回してもなにひとついいことはないから、そんなことする女性の筆者なんていません」と広瀬さんはいいます。これについては、わたしの場合、専業主婦になんのうらみもありませんが、うらまれて困ることもありません。

もうひとつは、「女性が書くと“わたしはこんなにがんばった”という話になってしまい、それだと共感できない」からだといいます。こうした女性心理はわたしにはよくわかりませんが、広瀬さんはずっと、専業主婦がいかに不利な人生の選択かを客観的に語れる著者を探していて、わたしが「専業主婦になって3億円をドブに捨て、お金がないからと(当たるはずのない)宝くじ売り場に並ぶのはおかしい」と書いているのを見てこの企画を思いついたのです。

わたしのビジネスモデルは、「ほかのひとがやろうとしないニッチがあれば、とりあえず参入する」というもので、「日本では専業主婦批判はタブー」と聞いたことでこの企画に興味をもちました。しかし、読者として想定する「賢いJK(女子高生)から二十代の女性」に向けての文章など書いたことがありません。そこで、わたしの話をライターの青木由美子さんに原稿にまとめてもらい、それをベースに書き直すことにしました。文責がわたしにあるのはもちろんですが、その意味でこの本は、広瀬さん、青木さんとの共作ということになります。

『幸福の「資本」論』(ダイヤモンド社)をお読みになった方はすぐに気づくと思いますが、この本は、そこで述べたことを若い女性向けにカスタマイズしたものです。わたしの本はビジネスパーソンが主な読者ですが、人生を「金融資本」「人的資本」「社会資本」という3つの「資本」に分けるのは「原理的」な考え方なので、若い女性でも、子どもでも、日本とは文化のちがう外国人でも、だれにでも適用可能なのです。

その意味でこれは、新しいパッケージで読者の幅を広げたいという試みでもあります。もっと詳しい話を知りたいと思っていただけたなら、『幸福の「資本」論』もぜひ手にとってみてください。

*

1980年代のことですからずいぶんむかしになりましたが、24歳で「でき婚」して長男が生まれました。共働きにならざるを得なかったのはわたしの年収が120万円しかなかったからで、ゼロ歳で公立保育園に入園させると、平日5日のうちわたしが朝の送りを3回、夜の迎えを2回担当にすることになりました。

当時の公立保育園は午前9時から午後5時が基本の保育時間で、送りか迎えのどちらかを1時間延長できました。午前8時に子どもを預けると午後5時に迎えにいかなくてはならず、午後6時まで預かってもらうなら午前9時に送りにいく決まりで、例外はいっさい認められませんでした。すぐにわかるように、これではふつうの会社の勤務時間にまったく合いません。

しかしそれ以上に大変だったのが、子どもが頻繁に熱を出すことでした。当時は携帯電話はなかったものの、ポケベルが普及しはじめていました。ブザーが鳴って発信元の電話番号が表示されるだけの機械ですが、相手が電話の近くにいないと連絡のとりようがなかったときから比べると画期的な発明だったのです。

ポケベルは、お迎えをするほうが持つことにしていました。検温で38度を超えると、保育園からポケベルに通知(お迎えコール)が入ります。すると5分以内に(厳密に決められているわけではないがそんな雰囲気でした)保育園に電話を入れ、1時間以内に(こちらも明文化されているわけではないものの、1時間を超えると露骨に嫌な顔をされました)迎えにいかなくてはならないのです。

最初の頃は不安なので、お迎えの担当の日はずっとアパートにいて、おむつの洗濯をしたり(当時は布おむつが主流でした)、野菜を煮込んで離乳食をつくったりしていました。そのうち慣れてくると近所まで出かけるようになりましたが、ベルトにはさんだポケベルが気になって30分以内に保育園に駆けつけられる範囲にしていました。なぜこんなことができたかというと、当時、わたしがフリーランスの編集者だったからです。

その後、フリーのまま中堅の出版社で仕事をするようになりますが、週2回のお迎えはつづけていました。午前10時に出社するには朝の9時に子どもを保育園に連れて行けばいいのですが、迎えにいくのが午後6時なので、夕方5時には会社を出なくてはなりません。

しかしそれより問題なのは、お迎えコールでした。会議中でも、ポケベルが鳴ると慌てて電話まで走り、「すみません。子どもが熱を出したので」といって帰ってしまうのですから、正社員としてはたらくのは無理だったのです。ワークライフバランスが叫ばれる現在でも変則的なはたらき方でしょうが、80年代半ばの出版業界には面白いひとがたくさんいたので、変わり者の一人と思われていただけでした。

子どもが小学校にあがると、学童保育に入れました。共働きの家庭のために夕方まで子どもを預かってくれる制度で、施設やスタッフは自治体が提供するものの、運営には親が積極的にかかわるというのが原則でした。

当時は東京都内の公立小学校でも専業主婦が圧倒的で、共働きは「特別な事情がある家庭」と見られていました。それがかえって親同士の結束をかたくして、お祭りや遠足などをみんなで企画して盛り上がったことはよい思い出です。学童保育に子どもを預けているのは、「女もはたらいて当然」という“意識高い系”が4割、自由に使えるお金がほしいという“ちゃっかり系”が4割、シングルマザーなど、はたらかなくてはならない事情があるひとが2割、という感じでした。

いろいろあって、子どもが中学にあがるのを機に妻とは別々の人生を歩むことになりました。子どもはわたしのところに残ったので父子家庭になり、これは母子家庭よりもっと珍しかったのですが、もう子育てに手がかかることもなく、生活が大きく変わったということはありません。いちばん驚いたのは、年末調整のときに寡婦控除ならぬ寡夫控除という項目があるのを知ったことです。

その頃は公立中学の学級崩壊が大きな社会問題になっていて、学童クラブの親たちも、悩みながらも子どもを私立に入れていました。その影響を受けて中学受験をさせたところ、お坊ちゃん、お嬢さまのいく中高一貫校に合格しました。

入学式のあと保護者が集まる会があって、「うちは父子家庭ですがよろしくお願いします」と挨拶しました。

私立学校はPTAなど親同士のつき合いが大変だと聞いていましたが、そのあとは役員の話はもちろんクラスの連絡の類もほとんどありませんでした。あとで聞いたら、まわりのお母さんたちがわたしの代わりにぜんぶやってくれていたようです。それが代々引き継がれて、高校までの6年間、学校やPTAのことはなにひとつ知らないままでした。

もっともこれは、男女の役割分担がはっきりした日本社会だからで、母子家庭ならこうはいかなかったでしょう。専業主婦の“奥さま”しかいない学校で、クラスのお母さんたちは父子家庭など見たことがなく、どう扱えばいいかわかりませんでした。わたしのほうも“ママ友”のコミュニティに入る気などまったくありませんでしたから、双方の事情がかみあって大過なく日々が過ぎていったのです。

そんな理由で、子どもが私立学校に通っているあいだも専業主婦のお母さんたちとはなんの接点もありませんでした。現在はパートナーと共働きしながら、お互いの仕事を調整して、年に3カ月は海外を旅行しています。もちろん、「生涯共働き」が目標です。

――このような個人的な話を書いたのは、「専業主婦」を語るときには、どういう立場かが大きな問題になるからです。「専業主婦になってはいけない」といっているのに、保育園の送り迎えすらやったことがなかったり、妻が専業主婦だったりしたら読者はドン引きするでしょう。

*

最後に、エピソードをひとつ紹介します。

仕事場のある街に大学があります。ある日の夕方、近所を散歩していると、授業が終わったらしき2人の女子大生が前を歩いていました。そのうちの1人がついこのあいだ20歳の誕生日だったようで、「人生が80年として、もう4分の1が終わっちゃったんだよ」といっていました。わたしは大学生の頃、そんなことを考えたこともなかったので、「最近の若者は長期の計画を立てるんだなあ」と感心したのですが、そのあとの会話にびっくりしました。

「わたし、やっぱり子どもほしいなあ」20歳になったばかりの女の子がいいます。「でも、子どもを産んだら、人生、終わりだと思うんだよね」

「なんで?」もうひとりの女の子が訊きます。

「子どもがいたら、いろいろやってあげたいじゃん? そうしたら、仕事するとか、自分の好きなこととかもうできないし」

彼女のなかでは、子どものいる(専業主婦の)人生と、自分のための自由な人生は二者択一なのです。

20歳の女の子にこんなことをいわせる社会はどこかがまちがっている、と思ったのが、この本を世に問うことにした理由です。

2017年10月 橘 玲