カリブ海の島ジャマイカの首都キングストンにあるトレンチタウンは、ボブ・マーリーの歌によって世界でもっとも有名なスラム街のひとつになりました。“トレンチ”は溝のことで、ダウンタウン周辺のどぶ川が流れる一帯に貧しいひとたちが廃材とトタンで家を建てたのがはじまりです。イギリス人の父と黒人の母親との間に生まれたボブ・マーリーは、父の死で10歳のときにトレンチタウンに移り住み、その体験をもとに“トレンチタウンロック”や“ノー・ウーマン・ノー・クライ”など数々の名曲が生まれました。

昨年末にキングストンを訪れたとき、トレンチタウンの近くを通りかかると、どの路地にも緑色かオレンジ色の小さな旗が掲げられていることに気がつきました。タクシーの運転手に訊くと、これはその地区がどの政党を支持しているのかを表わしているのだといいます。

ジャマイカは人民国民党(PNP)とジャマイカ労働党(JLP)の二大政党制で、オレンジはPNPの、緑はJLPのシンボルカラーです。このふたつの政党は1960年代から交互にジャマイカの政治を担ってきたのですが、両者の政治対立はときにヤクザの抗争のような暴力的なものになりました。

よく知られているのは1976年のボブ・マーリー狙撃事件で、これは与党だったPNP主催の音楽イベント“スマイル・ジャマイカ”に国民的大スターが参加するのを阻止するために、対立組織がキングストンにあるボブの自宅を襲わせたとされています(銃撃により負傷したボブは2日後の音楽祭に参加し、国民の和解を訴えました)。

なぜここまで政治抗争が深刻になるかというと、スラム街を支配するギャングのボスが特定の政党と結託して利権を確保しているからです。どちらの政党が政権の座につくかは彼らにとっては死活問題で、選挙のたびに対立する地区の住人の投票を妨害しようとして乱闘が起きます。ギャングの利権はコカインやマリファナなどの麻薬産業で、キングストンの港が軍の厳重な警戒下にあるのは、80年代に南米の麻薬カルテルがジャマイカをアメリカ市場への積出港に使うようになったからだといいます。

そんな説明をひとしきりした後で、「ところで日本の政治はどうなんだい?」とタクシー運転手から訊かれました。「戦後はずっと同じ政党が政権を持っていたんだけど、つい最近二大政党制になったんだよ」と答えると、彼は不思議そうな顔をします。

「それで、なんで日本人は殺し合わないんだい?」

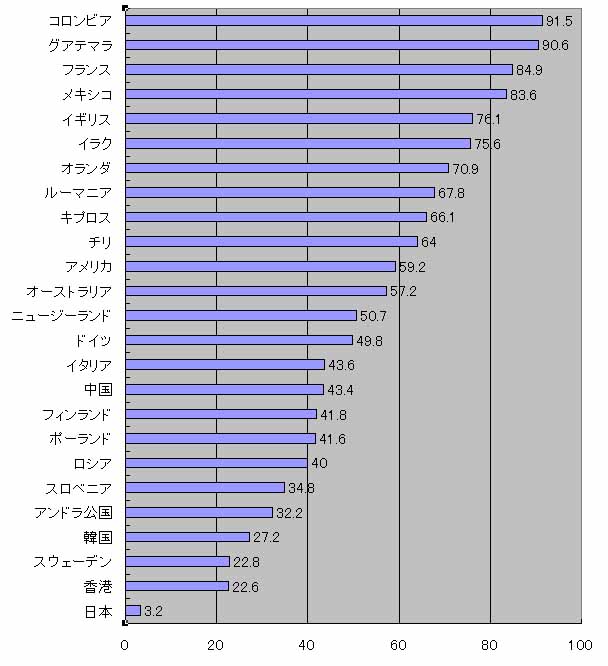

私たちはずっと、「日本の政治はサイテーだ」という“自虐史観”に悩んできました。しかし戦後の日本人が理想としてきたアメリカでは「ティーパーティー」や「オキュパイ」などの抗議行動が噴出し、ヨーロッパは共通通貨ユーロが崩壊寸前で、移民排斥とEU脱退を掲げる極右政党が支持を伸ばしています。それに対して日本では大規模なデモや社会的混乱もなく、世界の大半の国と比べれば汚職や収賄もきわめてまれです(膨大な財政赤字を抱え込んだため、政党はもはや利権を分配することができなくなってしまいました)。

上を見れば限りはあるけれど、下を見れば切りがない――私たちは、そんな苦いリアリズムの時代を生きているのかもしれません。

『週刊プレイボーイ』2012年1月23日発売号

禁・無断転載