すこし前の本だが、川島博之氏の『「作りすぎ」が日本の農業をダメにする』を紹介したい。 川島氏はシステム分析の専門家で、食糧問題やエネルギー問題など、利害関係者の思惑によって議論が錯綜するやっかいな問題について、マクロのデータを冷静に分析したうえで現状を把握し、未来を予測することの重要性を強調する。本書は、『「食糧危機」をあおってはいけない』や『「食料自給率」の罠』とともに、”食糧自給率”や“食糧安全保障”といった言葉に踊らされる日本国内の議論がいかに不毛なのかを、国連食糧農業機関(FAO)や国連人口局、世界銀行などの公開データを基に徹底的に暴いていく。

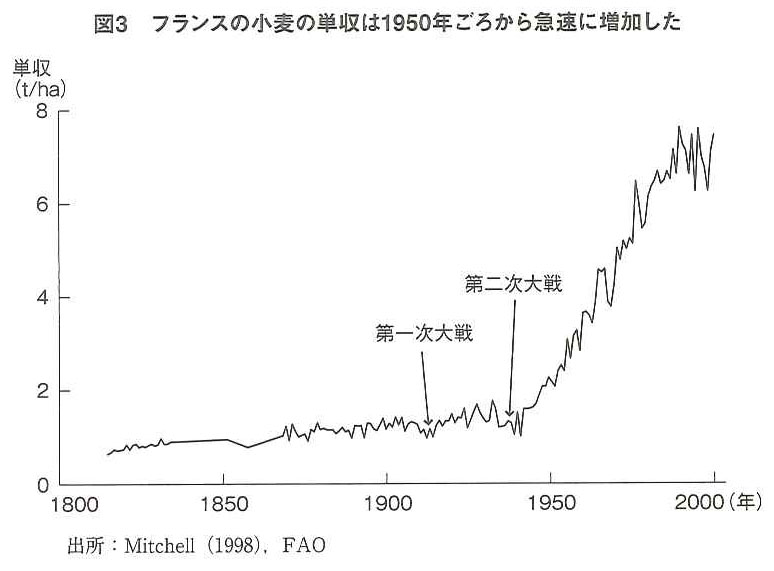

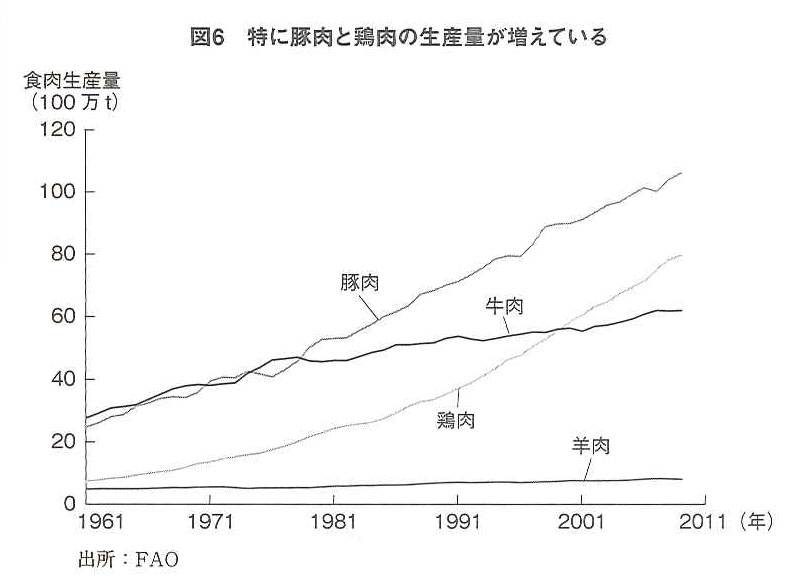

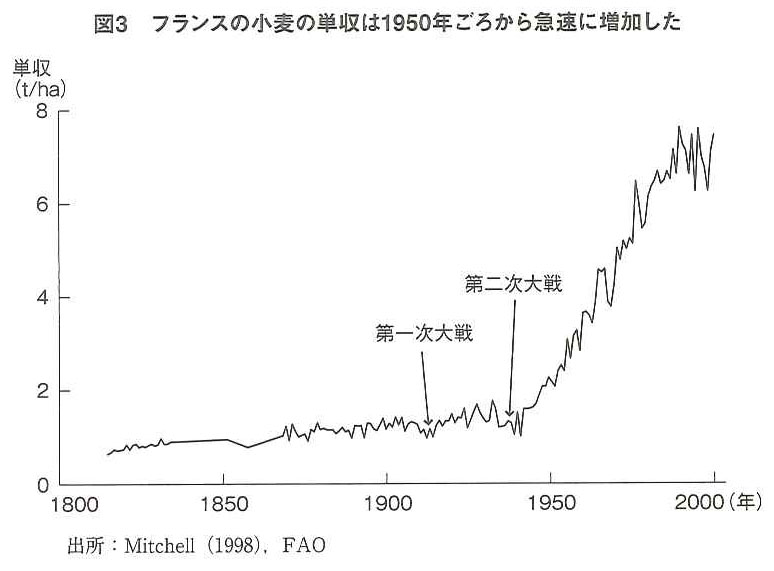

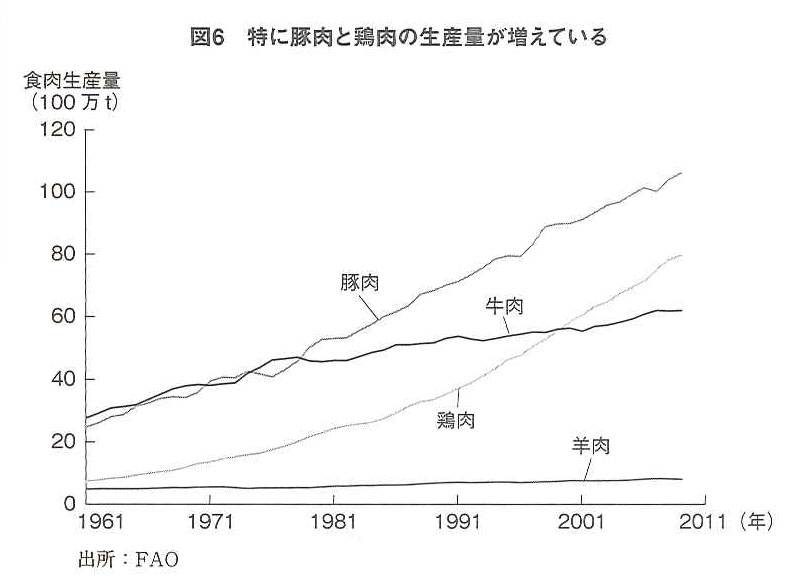

1950年に25億人だった世界の人口はその後爆発的に増加し、2011年には70億人に増えた。それと同時に、農業における科学技術革命によって1950年頃から米や小麦、トウモロコシなど穀類の単収が急増し、豚肉、鶏肉など食肉の生産量も大幅に伸びている。

マスメディアは、人口爆発によって深刻な食糧不足が遠からず起こると危機を煽るが、川島氏によればこれは因果関係が逆で、食糧の増産が可能になったからこそ人口が増加したのだ。食べるものがなければ、子どもを産んだり育てたりできない。

食糧危機というと私たちはアフリカのやせ衰えた子どもたちの写真を思い浮かべるが、これは内戦などの政治的混乱から土地を追われ、農地が荒廃してしまったからだ。エチオピアは最貧国で、FAOによれば国民の多くが飢餓に苦しんでいることになっているが、実際に農村部を訪ねてみるとまったくそんなことはなく、データによればエチオピア人の摂取カロリーは日本人を上回る(もっとも、内乱や旱魃ですぐに飢饉が起きるから、エチオピアの暮らしが日本よりゆたかだということではない)。

川島氏が挙げるデータを、前掲書からいくつか紹介しておこう。

この図は、農業における科学技術革命によって小麦の単収が1950年頃から大きく上昇したことを示している。灌漑や機械化、品種改良などさまざまなイノベーションのなかで最大のものは化学肥料の発明で、空気中の窒素を固定することが可能になったため、農作物の生育にもっとも不足する窒素を手間のかかる堆肥などで補う必要がなくなり、農業は劇的に変わった。

「農業革命」から10年ほど遅れて、食肉のなかでも豚肉と鶏肉の生産量が大きく増えはじめた。それに対して牛肉と羊肉の生産量があまり変わらないのは、牛や羊が草を食べるのに対して、豚や鶏は穀類で育つからだ。

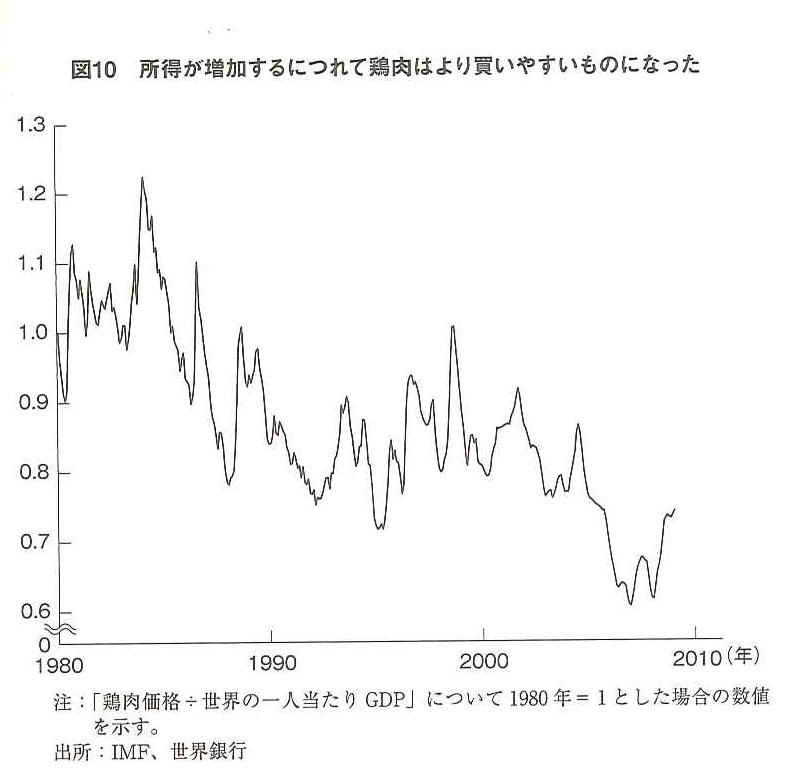

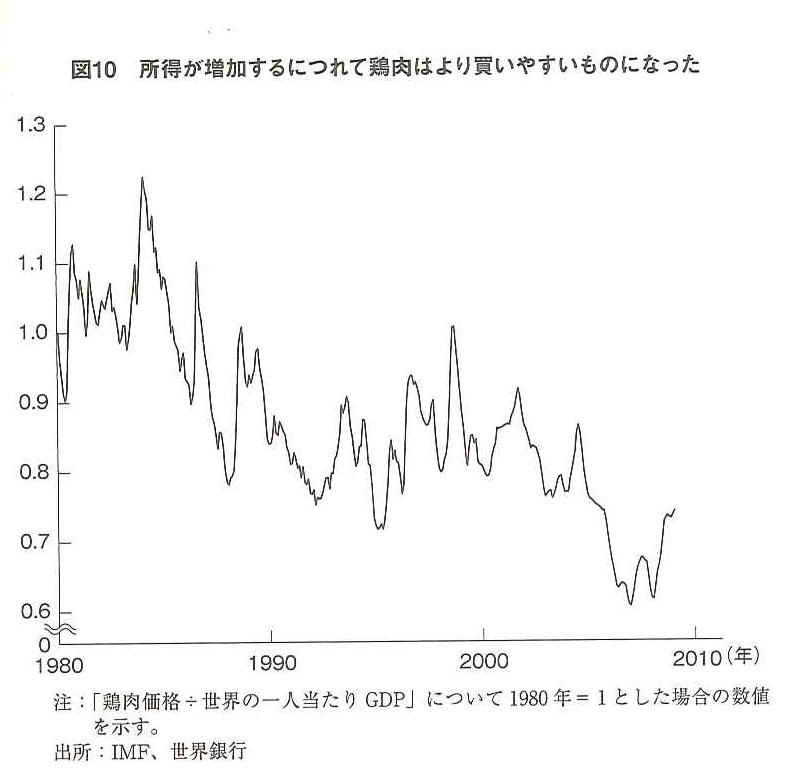

その結果、人口爆発にもかかわらず食料の価格は下がっている。これは世界の一人当たりGDPに対する鶏肉の価格で、年によって大きく変動することはあるものの、鶏肉が一貫して買いやすくなっていることがわかる(2010年の相対価格は1980年の約7割だ)。これは食料価格の値上がり率が所得の増加率よりも低いためで、私たちは1950年を境に、慢性的な食料不足から食料過剰への“人類史的変化”を体験しているのだ。

川島氏によれば、人口爆発もそれほど長くは続かない。

中国やインドなどアジアの大国では経済発展により人口増加の時期は終わりつつあり、世界の人口は2050年に90億人程度まで増えた後、それ以上は増加しないだろうという。それに対して南米やアフリカには(まだじゅうぶんな肥料の投下されていない)低利用の土地や未利用の土地が大量にあり、森林資源などを伐採しなくても人類が必要とする食料を供給するのになんの問題もない。

食肉のなかでももっとも飼料が必要なのは牛肉(1キロあたり10キロの飼料)だが、豚肉なら4キロ、鶏肉では2キロで済む。食に対する好みはさまざまで、中国人は牛肉より豚肉を好み、ヒンドゥー教徒は牛肉を食べず、インドの富裕層は宗教上の理由からほとんどが菜食主義で、イスラム圏では豚肉は禁忌で鶏肉が好まれる。

このように、経済発展で食肉への需要が大幅に増えたとしても、牛肉の増産のために飼料の奪い合いが起こったりはしない。食肉需要による食糧危機説は、ステーキこそが最高の料理だという欧米人の偏見から生まれたの妄想なのだ。

世界じゅうで、食料は余っている。そしてこれが、先進国を中心に深刻な農業問題を引き起こした。

これもいわれてみれば当たり前なのだが、農産物が稀少で価格も高ければ、農業が経済的に成立しないという意味での「農業問題」は起こらない。農業問題というのは、穀類などの供給が過剰になり、売り先がなくなって価格が低下し、農家の収入が下がって生活が成り立たなくなることをいうからだ。

それに対して食糧問題とは、食料の需要に対して供給が過少になり、必要なひとが食料を手に入れられなくなることをいう。供給過剰(需要過少)による農業問題と、供給過少(需要過剰)による食糧問題は経済学的には正反対で、両者を同一のものとして語ったり、同時に解決することは原理的にできない。

それにもかかわらず日本国内の農業問題についての議論は、いまだに終戦直後の食料不足を前提としており、食料の過剰(作りすぎ)という現実を無視しているため、まったく意味のないものになっている。

「日本の食料自給率はカロリーベースで40%しかない」といわれるが、カロリーベースの自給率を問題にしている国は世界じゅうで日本しかない。豚肉や鶏肉は国内で生産されているが、穀物飼料は輸入しているのだから「自給」とはいえない。このように考えると、農水省の推計でも、日本の食料自給率はどう頑張っても50~60%程度にしかならない。農水省の目標は食料自給率50%だが、40%なら不安で50%だと安心だという根拠などどこにもない。

さらにいえば、日本の食料自給率を引き下げたのはコメに対する長年の過剰な優遇策だ。自民党政権が農村票を確保するためにコメの価格を吊り上げたため、農家は小麦など他の穀類をつくらなくなった。そのため穀物飼料を輸入するほかなくなり、それが食料自給率を引き下げるから、いまでは農家に補助金(すなわち税金)を渡して小麦などの生産を奨励している。しかしこんなことではアメリカの大規模農業に対抗できるわけもなく、いたずらに税金をムダにしているだけだ。

「食料自給率」というのは、過去の農業政策の失敗を糊塗し、個別所得補償制度など票目当ての農家への優遇策を正当化するための、政府や官僚による都合のいいレトリック(ウソ)なのだ。

川島氏によれば、日本の農業の最大の問題は農業人口が“多すぎる”ことだ。

アメリカでは農家1戸あたりの農地は10.8ヘクタールで、1人当たりの穀物生産量は78.1トン、ヨーロッパの農業大国であるフランスでは、1戸あたりの農地は7.1ヘクタールで、1人当たりの穀物生産量は52.8トンだ(フランスでは、アメリカの7~8割の規模で農業生産が行なわれている)。それに対して日本では、1戸あたりの農地は0.7ヘクタールで、1人当たりの穀物生産量は4.0トンと、アメリカやフランスの10~20分の1だ。これほど規模が違っては、「競争」など成立するはずがない。

日本の農業の問題は「担い手不足」ではなく、担い手が“多すぎる”ことだ。農業の競争力をグローバルスタンダードに引き上げるためには、農家の戸数を少なくとも現在の10分の1程度まで減らさなければならない。そうなれば、地方にはほとんどひとはいなくなるだろう。農業の再生と、地方の再生は両立しないのだ。

農業問題の根本は、農業と製造業の生産性に大きな差があることにある。農産物の需要は、原理的に、人口増と同じ程度にしか増えない。ひとはゆたかになれば高級な食材を買い求めるようになるだろうが、米や肉を3倍も4倍も食べるようになるわけではない。

それに対して製造業の生産性は、技術革新や規模の拡大によって大きく上昇した。こうして農村から都市へと人口が流出するが、それでも農地の拡大は進まず農村はどんどん貧しくなっていく。都市と農村の格差の拡大は、日本だけでなく、中国や東南アジアなど世界のどこでも見られる現象だ。

こうした“不都合な事実”を前提として、川島氏は日本の農業の将来について、いくつかの提言をしている。

ひとつは、「食糧危機」や「食料自給率」などという荒唐無稽なつくり話で政策を論ずることをやめること。食料はあり余っており、いつまで経っても食糧危機はやって来ず、食料自給率は無意味だ。

ふたつめは、日本の農業に競争力があるとしたら、規模の経済が必要なコメづくりではなく、広い土地を必要としない畜産や野菜栽培だということ。オランダの食料自給率はわずか18%だが、トマトやチーズをEU諸国に輸出して大きな利益を上げている。日本の農業も、アメリカの大規模農業に対抗するのではなく、オランダのようなニッチ戦略に特化すれば、中国やアジア諸国への輸出を大きく伸ばせるだろう。そのためには、TPPにも早期に参加しなければならない。

三つめは、コメを自由化したとしても「競争力」が生まれたりはしないということ。新世界(北米やオセアニア)の大規模農業はあまりにも強力で、平地が少なく農地の権利関係が複雑な日本でははじめから相手にならない(競争上の優位性がないのだから競争しても仕方がない)。

そう考えれば、現実的には、コメを例外扱いにして農産物を自由化し、あとは政策で調整していくほかはないと川島氏はいう。強引なコメの自由化は農協などの強硬な反対を招き、輸出産業として育つ可能性のある畜産や野菜栽培の芽を摘んでしまうからだ(日本のコメ市場はアメリカにとって魅力的なものではなく、交渉はじゅうぶんに可能だという)。

このように、川島氏の主張はこれまでの食糧問題、農業問題の議論を根底から覆すものだ。私はこの分野の門外漢だが、その論理はシンプルで説得力がある。

農水省はもちろん、今後、食糧(農業)問題を論ずるひとは、川島氏の主張に対して、同じ科学的(学術的)データによって反論すべきだ。そうすればいまの醜い罵り合いも、すこしはマトモになるだろう。