新刊『幸福の「資本」論』から、出版社の許可を得て、プロローグの「あなたがいまここに存在することがひとつの奇跡」をアップします。

***********************************************************************

この本を、まずはきわめてシンプルな事実から語りはじめたいと思います。それは、

あなたがいまここに存在することがひとつの奇跡

ということです。

とはいえこれは、哲学や宗教、あやしげなスピリチュアルの話ではありません。父親と母親が出会い、2人の遺伝子からたまたまひとつの組み合わせが選ばれてこの世に生を受け、さまざまな出来事を体験し、多くの出会いや別れがあり、現在に至るまでには膨大な数の偶然の積み重なりがあります。この偶然を「奇跡」と呼ぶならば、これは誰でも知っている当たり前のことをいっているだけです。

そうした偶然のなかでもとくに強調したいのは、

いまの時代の日本に生まれたということが最大の幸運である

ということです。

ここで、すぐにあちこちから批判の声が聞こえてきそうです。日本経済は四半世紀に及ぶデフレに苦しみ、非正規雇用やワーキングプア、ニートや引きこもりが激増して、若者はブラック企業で過労自殺するまで働かされ、老後破産に脅える高齢者には孤独死が待っているだけだ、というのです。

私はこうした日本の現状を否定するわけではありません。しかしその一方で、この島国から一歩外に出てみれば、「下を見ればかぎりがないが、上を見るとすぐそこに天井がある」という現実にたちまち気づきます。

戦争や内乱で故郷を奪われ真冬の荒れた海を渡る以外に生き延びる術のない難民たちや、IS(イスラム国)の狂信者集団に支配されたひとびとのことだけをいっているのではありません。冷戦が終わって、アジアや中南米では多数の市民を犠牲にする武力衝突は起きなくなりましたが、中東やアフリカにはいまだに権力の過剰や空白に苦しむたくさんのひとたちがいます。それに比べて日本は治安が安定し、敗戦から70年以上も戦争とは無縁で、世界第3位の経済大国で、国民のゆたかさの指標である1人あたりGDPでも(一貫して順位を落としているとはいえ)世界でもっとも恵まれた国のひとつであることは明らかです。

これは、昨今流行りの「すごいぞニッポン」の話ではありません。いまや日本だけでなく世界じゅうの国で、深刻な社会の対立や分断が露呈し、ひとびとは自国の政治に大きな不満を持ち、ときに激しい怒りをぶつけあっています。日本の近隣を見回しただけでも、「民主主義」にはほど遠く民衆が声をあげることすらできない国はすぐに思いつくでしょう。これが、「下を見ればかぎりがない」という意味です。

だったら「理想の国」はどこにあるのでしょうか。戦後日本はずっと、アメリカを「民主主義の教科書」として崇めうらやみ、同時に反発してきましたが、そのアメリカで稀代のポピュリストであるドナルド・トランプが大統領に選出され、全米各地ではげしい抗議デモが起きています。いまやアメリカと日本で、どちらのデモクラシーがよりマシなのかわからなくなってしまいました。青い鳥はどこにもいないのです。

国連は毎年、1人あたりGDPや健康寿命、男女平等、政治・行政の透明性、人生における選択の自由度などを数値化して「世界幸福度ランキング」を発表していて、その上位は北欧など「北のヨーロッパ」の国々が独占しています(それにつづくのがカナダ、オーストラリアなどアングロサクソンの移民国家です)。最近では「ネオリベ型福祉国家」と呼ばれるようになったスウェーデンやデンマークのリベラルな政治・社会制度はさまざまな面で日本よりすぐれており、雇用制度や教育制度など見習うことは多々ありますが、それを「幸福な理想社会」と呼べるかは別の話です。

デンマークでは非白人移民の国外追放を求める国民党が閣外協力ながら政権の一角を占め、オランダの総選挙では「ヨーロッパのイスラーム化阻止」を主張するヘールト・ウィルデルスの自由党が大きく票を伸ばしました。世界でもっともリベラルな国々は、「反移民」「反EU」の右派ポピュリズムが跋扈する社会でもあるのです。

これは、「北のヨーロッパ」にあまり住む気になれない私の個人的な感想というわけではありません。東南アジアのビーチリゾートには、北欧の「幸福な国」から移り住んできたひとたちがたくさんいます。長く寒い冬を避けるのがいちばんの理由でしょうが、彼らと話をすると、「あんな社会で暮らすのはごめんだ」という愚痴がいくらでも口をついて出てきます。ここでは詳しく述べませんが、北欧は個人主義が極限まで徹底されたきわめて特殊な社会なのです。

日本がこれから必死の努力で「改革」を行なっても――もちろんこれは必要なことですが――そのゴールは、自由で平等で暮らしやすいかもしれないけれど、移民問題で国論が二分し、ものごころついてから死ぬまで「自己責任」「自己決定」で生きていくことを強いられる社会です。これが、「上を見るとすぐそこに天井がある」という意味です。

しかしだからといって、絶望する必要はありません。

*

「知識人」を自称するひとたちは、「資本主義が終焉して経済的大混乱がやってくる」とか、「社会が右傾化してまた戦争に巻き込まれる」とかの不吉な予言をばら撒いています。しかし過去100年間を時系列で眺めれば、私たちが暮らす社会がずっと安全になり、ひとびとがゆたかになったことはあらゆる指標から明らかです。――そしてこれは、時間軸を300年、500年、1000年、あるいは1万年に延ばしても同じです。

かつての日本社会は、ごく一部の特権層しかゆたかさを手にすることができませんでした。しかし現在では、より多くのひとが「幸福の条件」にアクセスできます。江戸時代であれば、あるいは明治や昭和初期であっても、「平民」が幸福について語るなど考えられなかったでしょう。

だったらなぜ、「三丁目の夕日」が理想化されるのでしょうか。多くの社会学者が指摘するように、“憧れの昭和30年代”は、ゆたかさでも犯罪率でも、男女差別や身分差別でも、あらゆる指標で現在よりはるかに暮らしにくい社会でした。その“嫌な時代”を高度経済成長後に振り返ると、「若々しく希望にあふれていた」ように錯覚するのです。

ひとは事故や犯罪、戦争や天変地異などネガティブな出来事に強く引きつけられます。悲惨な事故が起きるとマスメディアは大々的に報じますが、「危機一髪で事故を防いだ」という話はニュースになりません。これはメディアが偏向しているからではなく、視聴者がなんの興味も持たないからです。

私たちが生得的・遺伝的に強いネガティブバイアスを持っている理由は、凶暴な肉食獣がうようよする旧石器時代のサバンナで、のんびり日向ぼっこするのと、いつもびくびくして周囲を窺うのとで、どちらがより多く子孫を残すことができたかを考えればすぐにわかるでしょう。メディアはこのネガティブバイアスを利用し、陰惨な事件が毎日起こっているかのようにふれ回っているのです。

「江戸時代といまを比べても意味がない。問題は(デフレや右傾化で)いまの日本社会がどんどん生きづらくなっていることだ」との反論もあるでしょう。しかし「日本が世界の頂点に立った」とされる1980年代は(私は20代で体験しましたが)、有名大学を卒業し、官僚になるか一流企業に就職する以外に社会的成功への道のない時代でした。

80年代末のバブル経済でこの構造にひびが入り、それまで社会の底辺にいた(ヤクザと同類の)ひとたちがきらびやかな衣装をまとって登場しますが、バブル崩壊と暴対法(暴力団対策法)の施行でその抜け穴はたちまち塞がれてしまいました。

しかしその後、グローバル化の荒波によって日本社会の構造は根本から揺さぶられ、それまでつぶれるはずがないとされていた大手金融機関が次々と破綻する経済的混乱を経て、敗戦直後の焼け跡闇市以来はじめて、一介の若者が徒手空拳で大きな富を合法的につかめる時代がやってきました。

冷静に歴史を振り返れば、「経済的成功への機会」という意味で、現在の日本が過去のどの時代よりも恵まれていることは間違いありません。すなわち私たちは、いまの時代の日本に生きているというだけで、とてつもない幸運に恵まれているのです。

だとしたら考えるべきは、この「奇跡」と「幸運」を活かし、どのように「幸福な人生」をつくりあげていくかでしょう。

*

これまで私は、何度かこう述べました。

ひとは幸福になるために生きているけれど、幸福になるようにデザインされているわけではない。

私たちを「デザイン」したものは長いあいだ「神」と呼ばれてきましたが、いまではその神の名が「進化」であることがわかっています。生命誕生以来の長い進化の歴史は、ヒトの身体だけでなくこころをもつくってきました。私たちが笑ったり、泣いたり、恋をしたり、絶望したりするのも、すべて進化のプログラムとして理解することが可能です。そしてそのプログラム=遺伝子の目的は、宿主である私たちを幸せにすることではなく、ただひたすら自らの複製を増殖させることです。

遺伝子に組み込まれたプログラムは強力ですが、環境に合わせて素早く変化する能力を持っていません。これが「ひとは原始人のこころをもってアスファルトジャングルを生きている」といわれる由縁で、人生のさまざまな困難も、世界のあちこちで起きている悲惨な出来事も、その大半は遺伝子のプログラムと現代の価値観が整合的でないことが理由です(より詳しい話は拙著『言ってはいけない』をお読みください)。

しかし、こうした困難を前提としてもなお、「幸福な人生」を実現する戦略は可能です。それは私たちが暮らす世界がじゅうぶんにゆたかで、高度なテクノロジーがあふれているからです。人類はいま、そのアドバンテージを使って、進化が課すきびしい制約を乗り越えようとしています。

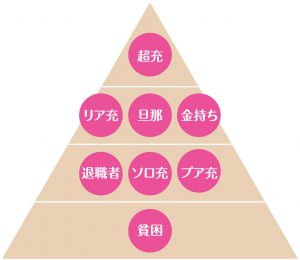

本書では、「金融資産」「人的資本」「社会資本」という3つの資本=資産から、「幸福に生きるための土台(インフラストラクチャー)」の設計を提案しています。この考え方はきわめてシンプルですが、だからこそとても強力です。本書の提案にのっとって正しく人生を「設計」すれば、誰でも「幸福の条件」を手に入れることができるのですから。

「そんなうまい話があるわけがない」と思う方もいるでしょうが、本書を最後まで読めば納得してもらえるのではないかと私は考えています。なぜならこれは、論理的=経済合理的に考えればそれ以外にはないという意味で、普遍的な話だからです。