出版社の許可を得て、新刊『女と男 なぜわかりあえないのか』の「あとがき」を掲載します。

****************************************************************************************

****************************************************************************************

日本でも世界でも「性愛」すなわちセックスと恋愛はひとびとの最大の関心事だ(感染症のような生命にかかわる危機を除けば)。しかしこのテーマは、小説や映画、マンガなどで情緒的に語られるだけで、これまで「科学」の俎上に載せられることがほとんどなかった。

ところが2000年代に入って状況は大きく変わり、アメリカやイギリスなどアングロスフィア(英語圏)の研究者(その多くが女性)を中心に、アカデミズムの世界でタブーとされてきた「性愛」の分野に果敢に切り込むものが増えてきた。

日本では不思議なことに、こうした研究はこれまでまったくといっていいほど紹介されてこなかった。それを残念に思っていたので、本書では彼ら/彼女たちの野心的な挑戦のなかから、私のような“素人”でも楽しめるものを集めてみた。もちろんすべてが正しいわけではなく、「ヒトの性愛」という複雑怪奇な現象を解明する長い道のりの記録だと思ってほしい。

理論的には重要だが、実験を面白く紹介できないものはあきらめざるをえなかったこともお断りしておく。たとえば、プレーリーハタネズミは「一夫一妻」で知られているが、乱婚のヤマハタネズミとは遺伝子がわずかしかちがわず、脳内ホルモン(神経伝達物質)であるバソプレッシンを遺伝子操作で変化させるだけで、好色なオスを純愛志向に(あるいは愛妻家を浮気者に)かんたんに変えることができる。

*

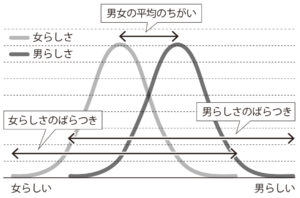

「男女の生物学的なちがい」は、アメリカでは保守派とリベラルの深刻なイデオロギー対立を引き起こしている。その背景にはさまざまなやっかいな事情があるのだろうが、ここでは「存在するものを存在しないと主張するのは無意味だ」と、「存在するものを過剰に強調してはならない」という中庸をとりたいと思う。リベラルな社会はLGBT(レズビアン、ゲイ、バイセクシャル、トランスジェンダー)など性的マイノリティを受け入れ「多様性」を重んじるが、男と女のちがいは私たちの社会にゆたかな多様性をもたらしているのだ。

本書で紹介したさまざまな研究を振り返ってあらためて感じるのは、「男と女では性愛の戦略が大きく異なる」ということだ。誤解を恐れずにいうならば、男は「単純」で女は「複雑」だ。

これは性愛において、男は「競争する性」、女は「選択する性」として進化してきたことから説明できる。

男は精子をつくるコストがきわめて低いので、なんの制約もなければ、出会った女と片っ端からセックスすればいい。それを阻むのが他の男の存在で、ライバルを蹴落とし、男社会の階層(ヒエラルキー)をひたすら上っていくことが唯一の戦略になる。チンパンジーと同じく、ヒトの社会でも最高位に上り詰めた男がもっとも多くの(そして魅力的な)女の性愛を獲得できるのだ。

それに対して女は、子どもを産み育てるコストがきわめて大きいので、誰の子どもを産み、誰といっしょに育てるかを慎重に計算しなくてはならない。それと同時に、最大の脅威である「男の暴力」からいかにして身を守るかも考えなくてはならない。このようにして、生理の周期によって男の好みが変わったり、身体的に興奮しても脳は性的快感を感じないなどの複雑なシステムが進化したのだろう。

ここで問題になるのは、原理的に、「単純」なものは「複雑」なものを理解できないということだ。だからこそ、男にとって女は「永遠の謎」なのだろう。

しかし逆に、「複雑」なものなら「単純」なものを理解できるかもしれない。これが、しばしば女が男に合わせることになる理由だ……というのはやっぱりダメですか。

本書は『週刊文春』に2019年4月から2020年2月まで連載した「臆病者のための楽しい人生100年計画 性愛編」を一部加筆・訂正のうえまとめました。

2020年5月25日 橘 玲