出版社の許可を得て、新刊『女と男 なぜわかりあえないのか』の「まえがき」を掲載します。発売日は明日ですが、すでに大手書店の店頭には並んでいるところもあるようです。この表紙を見かけたら手に取ってみてください。

****************************************************************************************

『女と男』というタイトルに「あざとい」というお?りがあることはわかっているが、これにはふたつの理由がある。

ひとつは、「性の基本は女である」こと。受精卵を男の子にするのはY染色体のなかのSRY遺伝子(Y染色体性決定領域遺伝子)という微細なDNAで、受胎後5週目ごろから活動をはじめ、性腺を精巣につくり変える。6週目ごろには精巣からテストステロンなどの男性ホルモンが分泌され、未分化の性器結節からペニスが発達し、尿道ヒダが癒着して陰嚢になる。

では逆に、なにが受精卵を女の子にするのだろうか。そのこたえは「放っておけばいい」だ。

Y染色体を持っていても、SRY遺伝子が機能しないか、テストステロンの受容体が欠落している(AIS/アンドロゲン不応症候群)と、胎児は女性として成長する。外性器(ヴァギナ)も正常な女性と同じなので本人も親も気づかないが、思春期になっても初潮がないため、調べると子宮も卵巣もないことが判明する。

AISのひとはXY型(男)の性染色体を持つが、性自認(ジェンダー・アイデンティティ)は例外なく女だ。思春期には乳房がふくらみ、男性に性的魅力を感じ、多くは結婚して養子を迎え母親になる。唯一の特徴は男性並みに背が高いことで、スーパーモデルのなかにはAISを噂される者が何人もいるらしい。

聖書には、アダムの肋骨からイヴがつくられ、エデンの園で暮らすようになったと書いてある。だが生物学的にはこれは逆で、イヴ(メス)からアダム(オス)が分岐したのだ。

もうひとつの理由は、それにもかかわらず、これまでの心理学がずっと男を基本にしてきたことだ。

アメリカにおいてすら1970年代まで心理学者のほとんどは男で、男の被験者を対象に研究が行なわれていた。男女には生殖器以外なんのちがいもなく、女は「小さな(あるいは劣った)男」と見なされていたのだ。なぜなら、女は生理周期によって実験結果が変動し、“観察対象”として相応しくないから。

本書に登場する多くの女性研究者は、こうした「男性中心主義」に反発し、さまざまな実験によって「男と女はちがう」、すなわち「女は男の(劣化した)コピーではない」という科学的事実を証明してきた。

*

「男女平等」の世の中では、「男と女は同じでなければならない」とされている。これは一般に「政治的正しさ(Political Correctness/PC)」と呼ばれている。

これについての私の意見はシンプルで、「男と女は生物学的にちがっているが、平等の権利を持っている」になる。多様性を無視し、「同じ」でなければ人権は与えられないという考え方が差別的なのだ。

「一人ひとり個性があるのだから、性別という属性だけで相手を決めつけることはできない」という意見もあるだろう。これはたしかにそのとおりだが、だからといって「男らしさ」「女らしさ」が否定されるわけではない。

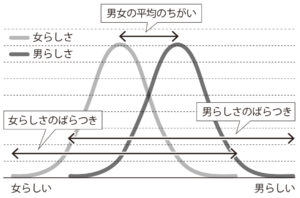

生得的な性差の研究に対して、「男女の遺伝的なちがいよりも、男集団や女集団の遺伝的なばらつきの方が大きい」との批判がある。どういうことなのか、これを「見える化」したのが下の図だ。

性染色体で男性(XY型)と女性(XX型)を分けると、それぞれの集団は正規分布している。これは「ベルカーブ」とも呼ばれていて、右に行くほど男らしく、左に行くほど女らしい。行動の性差はホルモンの強い影響を受けているから、テストステロン(男らしさ)とエストロゲン(女らしさ)のちがいともいえる。

男らしさ、女らしさは0と1のような二項対立ではなく、連続体として重なり合っている。性差というのは、定義上、「平均的な男」と「平均的な女」の統計的な差異のことだ。

その一方で、女集団には「男っぽい女性(右端)」から「女っぽい女性(左端)」まで、男集団にも「男っぽい男性(右端)」から「女っぽい男性(左端)」まで、さまざまな個性がある。「集団内のちがい(ベルカーブの幅)」の方が、「集団間のちがい(平均値の幅)」よりも大きいのだ。

ここまではきわめてまっとうな理屈だが、問題なのは、「だから男女の生物学的な性差など論じる意味がない」という奇妙な結論に飛びつくひとがいることだ。それも、ものすごくたくさん。

「男らしさ、女らしさは文化的・社会的につくられた」という立場が「社会構築主義」で、「男女に生得的な性差があったとしても、そのちがいはわずかだ」と強調する。これも間違いではないものの、そのわずかな性差に男女で一貫した傾向があった場合、それが累積して大きなちがいになる。

(全盛期の)イチローと実業団野球の最優秀選手を比べると、遠投能力にわずかなちがいしかなかったとしよう。これは「事実」だが、それを根拠に「イチローと実業団の選手の年俸が何百倍もちがうのは差別だ」と主張したとしたらどうだろう。ほとんどのひとは、荒唐無稽な話と笑い飛ばすか、頭のネジがどこか外れているのではないかと疑うだろう。

イチローと実業団野球の選手では、走力、俊敏性、集中力など、さまざまな能力で一貫した(わずかな)ちがいがある。それが累積して、何百倍もの年俸の差を正当化するだけのアスリートとしての大きな差が生まれるのだ。

男と女も同様に、空間把握能力、言語運用能力、共感力、攻撃性などに(わずかな)ちがいがあるが、その傾向は一貫しており、それが累積して、私たちが当たり前に受け入れている「男らしさ」「女らしさ」になる(1)。――ただしこれは、それらが社会的な影響を受けていることを否定するものではない。

*

理屈っぽい話はこのくらいにして、本書では男と女の性愛のちがいについて、誰でも楽しんで読める研究を選んで紹介した。「なるほど」とうなずくものもあれば、「そんなわけない」と怒り出す話もあるだろうが、そんなときは自分で確かめられるよう原論文を参照可能にしている。

ここまで読んで気づいた方もいるだろうが、タイトルは『女と男』でも、文章のうえでは「男と女」を使っている。内心、忸怩たるものはあるが、「女男差」「女男平等」はやはりおかしいので、社会構築主義者が批判する「男性中心主義」に屈することになった。

生物学的にいうならば、オスとメスによる両性生殖が進化したのは、グループ間で遺伝子を効率的に交換できるからだ。それぞれの個体に遺伝的多様性がないと、寄生虫、細菌、ウイルスに感染したときに種ごと絶滅してしまう。

そのように考えれば、オスの役割は(子孫を産む)メスに遺伝的な多様性を付加することしかない。神経科学者のサイモン・ルベイはここから、「オスはメスにとって寄生虫とさして変わりはない」と述べた(2)。

かくいう私も「寄生虫」の一匹なので、不手際をご容赦願いたい。

(1)Charles Murray(2020)Human Diversity: The Biology of Gender, Race, and Class, Twelve

(2)サイモン・ルベイ『脳が決める男と女 性の起源とジェンダー・アイデンティティ』文光堂