ダイヤモンド社と共同で行なっていた「海外投資の歩き方」のサイトが終了し、過去記事が読めなくなったので、閲覧数の多いものや、時世に適ったものを随時、このブログで再掲載していくことにします。

今回は2019年5月にルワンダを旅したときの記事です。(一部改変)

******************************************************************************************

2019年5月にはじめてルワンダを訪れた。「百聞は一見に如かず」というが、東アフリカのこの小さな国は現在、「アフリカの奇跡」「アフリカのシンガポール」と呼ばれる驚異的な経済発展をつづけており、高層オフィスビルや5つ星ホテル、高級レストランなどが次々とつくられている。

なにより驚いたのは治安のよさで、地元の中産階級が暮らす住宅街を若い白人女性がごくふつうに歩いている。アフリカを知っているひとなら、これがどれほどありえないことかわかるだろう。

南アフリカのヨハネスブルクなどが典型だが、高級住宅地は高いコンクリートの塀と電流の流れる有刺鉄線で囲まれて、中の様子を伺い知ることはできない。富裕層はちょっとした外出でも車を使い、「散策」できるのは外の世界からかんぜんに隔離された高級ショッピングモールのような場所だけ、というのが当たり前だからだ。

ルワンダと聞いて多くのひとが思い浮かべるのが1994年代のジェノサイドであり、映画『ホテル・ルワンダ』だろう。大きな困難を体験した国が、わずか四半世紀でなぜここまで発展できたのか。そんな興味でこの国の歴史をすこし調べてみた。

対立する「民族の起源」

ルワンダの悲劇を説明するには、この国を構成する「ツチ族」と「フツ族」という2つの民族から始めなければならい。とはいえ、これはそうかんたんなことではない。この地域がヨーロッパの考古学者や歴史家、人類学者によって研究されるようになったのは19世紀になってからで、民族の起源を示すような史料はきわめて少ないのだ。

約1万年前、最後の氷河期が終わるとアフリカの高地の氷が溶け、ヒトが住めるようになった。最初にこの土地を訪れたのは狩猟・採集で暮らすピグミー属のトゥワ族で、いまもルワンダで伝統的社会を維持しているが、その割合は1%程度しかいない。

トゥワ族のあとに中央アフリカから大湖地域に移住してきたのがバントゥー系の民族で、森を焼いて農業を始めた。バントゥーはアフリカ最大の民族グループで、ルワンダでは「フツ」と呼ばれるようになった。

ここから「民族の起源」は大きく2つの説に分かれる。「フツ=ツチ同族説」と「ツチ移住説」だ。

「フツ=ツチ同族説」では、バントゥー系の移住者のなかで農業をつづけた者がフツ族になり、牧畜に移行した者がツチ族になったとする。遺伝子解析ではフツとツチは父方に共通の遺伝的変異を持っていることがわかっており、この説の有力な証拠とされる。

同族だったバントゥー系が異なる民族として対立するようになったのは最近のことで、19世紀末から1961年までのドイツ、ベルギー統治時代に、「分断して統治せよ」の原則にのっとって、白人官僚たちが少数派のツチを「支配民族」として優遇し、多数派のフツ(従属民族)を効率的に支配しようとしたからだとされる。

「ツチ移住説」では、現在のソマリアなどアフリカの紅海沿岸、あるいは北方のエチオピア高原から牧畜民族が牛とともに移動してきたとする。その祖先はアラビア半島南部から紅海を渡り、アフリカに牧畜をもたらしたのだ。

ヒトは成長すると牛乳などに含まれる乳糖(ラクトース)を分解する消化酵素ラクターゼを失うが、牧畜の開始によって乳糖への耐性を持ち、成人しても家畜の乳を飲みチーズを食べられる遺伝的変異が広まった。

牧畜民族であるツチ族は4人のうち3人がこの乳糖耐性を持つが、農耕民族であるフツ族は3人に1人だ。両民族にははっきりとした遺伝的差異があるが、フツ族の乳糖耐性は農耕民のなかではきわだって高く、フツとツチとのあいだで遺伝子の混交が進んだことがわかる。現在のフツとツチが共通の遺伝的祖先をもっていることはこのためだ、とする。

さらに近年の遺伝子解析では、15世紀に大湖地域の牧畜民族が急激に増えたとされる。この頃、ルワンダにはツチとフツの小国家が並立し、その後、牧畜民のツチの王が農耕民のフツを支配する「ルワンダ王国」へと統一されたのだ――。

こうした論争は、インドにおいて、カーストによる差別が古来のものか、イギリスの統治によって人為的につくられてものなのかが「歴史問題」になるのとよく似ている。どちらも「国民/国家(ネイションステイト)」のアイデンティティにかかわるからこそやっかいなのだろう。

フツとツチでは外見が異なるとされる。典型的なツチはルワンダ大統領ポール・カガメで、その写真をネットで検索してもらえばわかるが、長身で棒のように痩せており、たしかにエチオピア人やソマリア人(ソマリ族)によく似ている。ルワンダでは、背が高く、首が長く、鼻筋の通ったツチの女性は美しいとされており、金持ちのフツの男性はツチの女性を妻に娶った。

ルワンダにおける民族比率はフツが85%、ツチが15%だ。牧畜を行なうツチは農耕民のフツよりもゆたかで、ルワンダ王国の時代は支配民族であり、植民地時代は白人に重用された。こうした民族的、歴史的経緯、さらには外見のちがいがルワンダの社会を不穏なものにした。

大統領機撃墜とジェノサイドのはじまり

ルワンダ王国では1896年の王の死によってツチ貴族の内紛が起こり、それに乗じたドイツによって保護領に組み込まれた。第一次世界大戦の敗北でドイツが植民地を手放すと、現在のブルンジとともにベルギーの委任統治に置かれ、公用語はフランス語になった。

第二次世界大戦後の「民族独立」の熱気のなかで1959年にフツ族による反乱が起こり、混乱のなかでツチ族への大規模な虐殺に発展した。その犠牲者は2万人から10万人とされ、15万人におよぶツチ族がウガンダ、ケニア、ブルンジ、コンゴ民主共和国など近隣諸国に難民となって逃れた。

現ルワンダ大統領のポール・カガメもこのときの難民で、幼少期を難民キャンプで過ごしたのち、10代でウガンダ反政府軍に加わった。ウガンダはイディ・アミンの独裁政治で大混乱に陥っており、タンザニアとの戦争に敗れてアミンが失脚したあとに内戦が勃発した。このウガンダ内戦を制して1986年に大統領に就任したのが国民抵抗運動のヨウェリ・ムセベニだが、新政府軍の2割はルワンダ出身者が占めており、カガメは軍諜報部長の要職にあった。

ウガンダで政権を獲得すると、次にカガメはルワンダ愛国戦線(RPF/Rwandan Patriotic Front)を結成し、ルワンダを「解放」する武装闘争に取り掛かった。1990年10月、RPFの軍隊がルワンダ北部に進行すると、ルワンダ国内のフツとツチの関係は一気に緊張した。

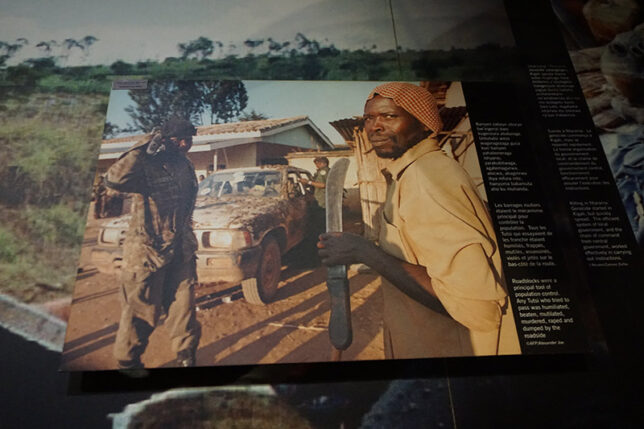

1994年4月6日、ルワンダのハビャリマナ大統領とブルンジのンタリャミラ大統領が搭乗する飛行機が、キガリ国際空港への着陸寸前にミサイル攻撃を受けて撃墜され、両大統領は死亡した。この攻撃が誰によって行なわれたのかは現在でも不明のままだが、これをきっかけにラジオは「ゴキブリ(ツチ)を駆除せよ」と連呼し、インテラハムウェと呼ばれる民兵がフツの男たちを組織して、マチェーテ(山刀)を手にフツの穏健派やツチ族を片っ端から殺しはじめた。

ジェノサイドは首都キガリやRPFに脅かされる北西部から始まり、その後、全国に拡大した。このジェノサイドについては、日本でも公開された映画『ホテル・ルワンダ』や『ルワンダの涙』で描かれている。

ルワンダ国民のほとんどは敬虔なキリスト教徒で、1959年のルワンダ革命では教会に逃れたツチは虐殺を免れた。そのため1994年も、ツチの住民たちは家族を連れて近くの教会に避難した。

だが今回は神の威光はなんに役にも立たず、男たちはマチェーテを手に教会になだれ込み、女子どもまで皆殺しにした。南部のニャルブイェではフツ族の市長が暴徒を率いてブルドーザーで教会を破壊し、4月15日と16日の2日間で2万人を虐殺した。

キガリの南30キロのほどのところにあるニャマタでも、4月14日からの3日間で教会に集まった5000人の避難民が虐殺され、その後、5月14日までのあいだにツチ系住民およそ5万9000人のうち5万人が殺された。避難民になんの保護も提供できなかったのは学校や病院も同じで、南東部のムランビでは2000人を超えるツチ族が病院に集まったが、4月16日に暴徒によって皆殺しにされた。

「我々は明日、家族と共に殺されるだろうと聞いたことをお伝えいたします」

ムランビの虐殺は、アメリカのジャーナリスト、フィリップ・ゴーレイヴィチが『ジェノサイドの丘 ルワンダ虐殺の隠された真実』(柳下毅一郎訳/WAVE出版)で詳細を述べている。警官たちから「明日の朝に攻撃がある」と通告されたあと、病院にいた牧師たちは教区議長のンタキルチマナ牧師に手紙を書いた。

その手紙は、「我々は明日、家族と共に殺されるだろうと聞いたことをお伝えいたします」と述べ、「今打ち壊されようとしている会衆の指導者」として市長との仲介を懇願するものだった。この手紙に対するンタキルチマナ牧師の返答は「おまえたちの問題にはもう解決策が見つかっている。おまえたちは死なねばならない(あるいは「おまえたちは消えねばならない。主はおまえたちを求めておられない」)だった。――ゴーレイヴィチの原書タイトル“We wish to inform that we will be killed with our families”はこの手紙の文面から取られている。

ジェノサイド後、ンタキルチマナ牧師はアメリカ、テキサスで心臓麻酔医をしている息子のもとに逃れた。タンザニアのアルーシャに置かれた国連ルワンダ国際裁判所から3件のジェノサイドと3件の人道に対する罪で起訴されたンタキルチマナ牧師を、ゴーレイヴィチは息子の自宅でインタビューすることに成功した。

牧師は、「すべて100パーセントまるっきり嘘だ。わたしは誰も殺していない。ヒトを殺せと命令したことなどない。わたしにそんなことはできない」と述べた。「わたしはこれまでもずっと、なによりもツチ族を助けようとしてきた」が、なぜかツチ族に感謝されず、あまつさえ告発までされている。「もはや正義などないかのようだ」というのだ。

インタビューの翌日、牧師はメキシコに向けて車を走らせているところを、尾行していたFBI捜査官によって拘束された。だが弁護士が「牧師を国際法廷に送致するのは米国憲法の精神にもとる」と主張し、連邦地方裁判所がこれを認めたため、14カ月刑務所に収監されたあと付帯条件なしで釈放された。

ジェノサイドの罪で訴追された牧師の逮捕と裁判は、アメリカ国内でなんの話題にもならなかった。

ルワンダ全土でジェノサイドの大混乱が起きると、ルワンダ愛国戦線がツチ系住民の保護を名目にウガンダから進軍し、7月19日に全土を掌握した。この100日間のあいだに、730万人のルワンダ国民のうちツチを中心に117万4000人が殺害されたとされる。愛知県や埼玉県ほどの人口の国で、1日におよそ1万人が死んでいったことになる。

虐殺の加害者を「被害者」に仕立て上げた欧米のメディアと人権団体

ルワンダ愛国戦線が政権を樹立したことで虐殺は終わったが、その後、事態は奇妙な展開を見せることになる。フツ系の住民が報復をおそれ、大挙して西のコンゴ民主共和国に向けて逃げはじめたのだ。

ルワンダとコンゴ民主共和国とのあいだにはキブ湖があり、湖の北端、国境を越えたすぐのところにゴマの町があった。ここに、着の身着のままで逃げ延びたフツ系ルワンダ人の巨大な難民キャンプができたのだ。

ルワンダ虐殺を報じる欧米のメディアは、マチェーテで惨殺された死体の山のあとに、家財道具を抱えて国境へと向かう長い列を映した。それを見た視聴者は、当然のことながら、虐殺の生存者が難民キャンプに逃げ延びたのだと思った。だがそこにいたのは、ジェノサイドを行なった「加害者」だった。

欧米の人道支援団体が、この誤解をさらに煽ることになった。ゴマの難民キャンプには多くの報道陣が集まり、なおかつ滑走路があった。ルワンダ国内でツチの犠牲者を支援するより(この活動はほとんど報道されない)、難民キャンプにいるのが「殺戮者」だということを隠して“人道支援”した方が(こちらは大きく報道される)、寄付を集めるのにずっと都合がよかったのだ。

欧米のメディアも、いまさらこのとんでもない“フェイクニュース”を釈明することができなくなり、人道支援団体の“ウソ”に加担した。ゴーレイヴィチなど一部のジャーナリストが偏った報道に抗議したが、それらはすべて黙殺された。こうして“人道”の名の下に、犠牲者を放置してひたすら「犯罪者集団」の世話をすることになったのだ。

ちなみにこの難民キャンプには、緒方貞子国連難民高等弁務官から要請を受け、日本も「ルワンダ難民救援派遣」として自衛隊を派遣している。

フランスにとっての不都合な事実

ルワンダの虐殺に関しては、それ以外にも「不都合な事実」がいくつもある。

フランスはフツ系のハビャリマナ政権を公然と支援したが、これはウガンダが旧イギリス植民地で英語圏だったからだ。カガメをはじめとするルワンダ愛国戦線(RFA)のメンバーは、すべて英語ネイティヴだった。

フランスのアフリカ政策は一貫して、フランス語圏の旧植民地(フランサフリック)の既得権を死守することに注力していた。フランスから見ればRFAは、「英語帝国主義」による侵略の手先だったのだ。

ゴーレイヴィチは『ジェノサイドの丘』で次のように書いている。

1975年にフランスとルワンダのあいだで結ばれた軍事協定は、フランス軍がルワンダ人の戦闘、軍事訓練、警察行動に参加することをはっきり禁じていた。だがミッテラン大統領はハビャリマナの友人であり、ミッテランの息子、武器商人でありフランス外務省のアフリカ政策顧問をもつとめるジャン=クルストフもまた彼の友人だった(中略)。フランスはルワンダに大量の軍事物資を送り込み――1994年の殺戮までずっと――90年代の前半を通じてフランス軍兵士はルワンダ軍の外人部隊となり、航空管制やRPF捕虜の尋問から最前線の戦闘まですべてを指揮した。

ルワンダの虐殺が国際社会に報じられると、フランスはルワンダ南西部に部隊を展開し、RFAに追われるフツの難民(虐殺者)を「保護」した。そのことをルワンダ政府から批判されると、2006年には大統領機撃墜事件の容疑でカガメ大統領をはじめとするRFAの指導者9人に逮捕状を発行した。ルワンダはフランスとの外交関係を断絶し、サルコジ大統領が2010年にルワンダを訪問し、「フランスはジェノサイドの時に”誤り”を犯した」との認識を示したことでようやく国交が回復した(ただしフランスは謝罪はしていない)。

ジェノサイドによって荒廃した国家を建て直すという困難な事業に取り組むことになったポール・カガメがまずやったことは、フランス語を一掃し英語を公用語にすることだった。これはグローバル化する世界のなかで、国民が英語を話せる方がはるかに有利なことに気づいていたからだろうが、いまなお植民地主義的介入をあきらめないフランスへの「歴史問題」の清算でもあったのだろう。その結果、ルワンダでは小学校から授業が英語で行なわれ、キガリの街には英語の看板があふれ、駐車場の整理をやっている若者まで英語で道を教えてくれる。

ルワンダは2009年にイギリス連邦に加盟したが、こちらは明らかにフランスへの意趣返しただ。ちなみに、かつてはルワンダと同じ国ベルギーの植民地だったブルンジは現在もフランス語圏だが、急速に経済発展する「英語圏」のルワンダに比べて、いまでもアフリカでもっとも経済開発が遅れた最貧国のままだ。

なんの支援もないのに驚異的な経済成長を実現したルワンダ

国連はベルギー部隊を中心とする国際連合ルワンダ支援団 (UNAMIR)を1993年に首都キガリに派遣したが、94年4月の大統領機撃墜につづく混乱でベルギー軍部隊に10名の犠牲者が出ると、この中核部隊が撤退してしまった。

UNAMIRの司令官だったカナダのロメオ・ダレール少将は、94年1月11日、国連の平和維持活動本部宛に、ルワンダ軍高官からの機密情報として「(情報提供者の軍高官は)キガリ在住のすべてのツチ族をリストアップするよう命じられている。これはツチ族を皆殺しにするためではないかと思われる。情報提供者は例として、20分間で自分の配下だけで1000人のツチ族を殺せる、と述べた」との緊急のFAXを送った。

そしてダレールは、36時間以内に武器集積所の摘発に向かう意図があると述べたうえで、FAXにフランス語で「意志あるところに道は開ける。やろうぜ!」と書きつけた。

この時点でダレールは3カ月後に起こる悲劇を正確に予測し、それに対処する覚悟を決めていた。だがニューヨークからの返事は「やめとこう」だった。

当時の国連平和維持活動の責任者はアフリカ出身で、その名をコフィ・アナンといった(ゴーレイヴィチが『ジェノサイドの丘』)。

だがさらに「不都合な事実」は、ジェノサイド後のルワンダが驚異的な経済成長を遂げたことだろう。

国連や欧米のリベラルな政治家や官僚にとって、「ジェノサイドに加担し、殺戮者を保護した」とのルワンダ政府の批判はとうてい受け入れられものではなかった。そのため、アメリカはながらくジェノサイドの存在そのものを認めず、ゴマの難民キャンプを運営していた人道団体はルワンダ政府を「難民への加害者」と非難した。ルワンダには国際機関の援助も人道団体への支援もほとんどなかったが、それにもかかわらず「アフリカの奇跡」ともいわれる大きな成功を収めたのだ。

「だったら、これまでの国際社会(欧米先進国)による“アフリカ援助”とは何だったのか」は誰もが感じる疑問だろう。だが国際援助の専門家たちは、いまだにこの「納税者の正当な疑問」にこたえていない。

さらに不都合なのは、(私も含め)ほとんどの人間がルワンダで起きたことになんの興味もなかったことだ。無辜のひとびとが1日に1万人も殺されているのを放置したばかりか、人道支援団体は犠牲者と虐殺者を取り違え、メディアもそのウソを積極的に広めた。こんなことがなぜ起きたのだろうか。

そのこたえは、わざわざいう必要もないだろう。ジェノサイドが起きたのがアフリカで、殺されたのが「黒い肌」のひとびとだからだ。

禁・無断転載