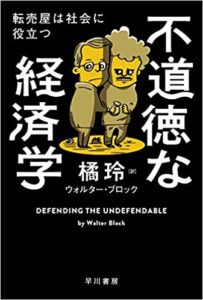

ウォルター・ブロックの『不道徳な経済学』がハヤカワ文庫NFに収録され、明日発売です。amazonでも予約が始まりました。これまでは権利関係で電子化できなかったのですが、早川書房さんの尽力で電子版も同時発売です。

今回の文庫化に合わせて序説「これからのリバタリアニズム」を書き下ろしました。ここでは、出版社の許可を得て「訳者まえがき」を掲載します。

******************************************************************************************

******************************************************************************************

本書の親本を出版したのが2006年2月で、そのときは「リバタリアン」という言葉はほとんど知られていなかった。ずうずうしいオバサンのことが「オバタリアン」と呼ばれていて、その変種だと思われることもあった。

その後、アメリカでオバマ政権の福祉政策に反対するティーパーティ(茶会)運動が始まると、日本のメディアはその参加者が「リバタリアン」だと報じ、よくて「頑迷固陋な白人保守派」、悪くて「進化論を否定するキリスト教原理主義者」、最悪の場合は「人種差別主義者(白人至上主義者)」のレッテルを貼られた。

こうした悲惨な認識を大きく変えるきっかけになったのが、「ハーバード白熱教室」で知られる政治哲学者マイケル・サンデルの『これからの「正義」の話をしよう』(ハヤカワ・ノンフィクション文庫)で、日本でも電子版を含め100万部に迫るベストセラーになった。

サンデルはこの本で、代表的な政治的立場を、功利主義、共同体主義、リベラリズム、リバタリアニズムの4つに分けて、普遍的な「正義」とはなにかを問いかけている。

これはアメリカ(というか政治哲学のグローバルスタンダード)では当たり前の議論の前提だが、サンデルの本ではじめて知ったひとも多かったようだ。日本の政治は当時もいまも、右翼と左翼、保守と革新、守旧派と改革派といった骨董品のような二分法で議論(床屋談義)されているからだ。

功利主義は18世紀末のイギリスの思想家ジェレミ・ベンサムが創始し、「最大多数の最大幸福」を掲げる。共同体主義はいわゆる保守主義で、伝統や文化、道徳(美徳)に高い価値を置く。リベラリズムとリバタリアニズムはともに「自由主義」のことだが、リベラリストは日本では「進歩派」と呼ばれ、人権を守り、自由で平等な世の中を目指している。

それに対してリバタリアンは、「自由」を至上のものとし、結果の平等を否定する(機会の平等は重視する)「自由原理主義者」で、国家の機能を可能な限り縮小して市場原理による社会の運営を理想とする。それは私たちが考える「自由主義(リベラリズム)」とはまったく別のものだ。

*

国際芸術祭「あいちトリエンナーレ2019」の「表現の不自由展・その後」が、従軍慰安婦像や昭和天皇の写真を燃やしているかのような作品を展示したとして中止に追い込まれた。リベラルは「表現の自由が踏みにじられた」と猛反発しているが、リバタリアンもこれに賛同するだろう。アーティストはタブーをおそれず自由に作品を発表すべきで、市民はそれを称賛するにせよ批判するにせよ、自由に意見をたたかわせればいいのだ(ただしリバタリアンは、“芸術”を税金で支援することは認めない)。

しかしそうなると、在日韓国・朝鮮人に対するグロテスクなヘイトスピーチを叫ぶ団体はどうなるのだろう。リベラルなひとたちは、当然、そのようなヘイトは国家権力が強制的に取り締まるべきだと主張するだろう。ヘイトによって、実際に傷つき苦しむひとがいるからだ。

これはたしかに説得力があるが、先ほどの「表現の自由」とは整合性がとれなくなる。「表現の不自由展」に激高していやがらせの電話をかけたひとたちは、「日本人」として、あるいは「天皇を崇敬する者」として、その展示によって傷つき苦しんだと主張しているのだから。

リベラルは、ある原因(ヘイトスピーチ)によって傷ついたひとの人権は最大限守られるべきだが、別の原因(従軍慰安婦像)によって傷ついたひとの人権は無視してもかまわないと主張している。だとしたら、この分割線は誰がどこに引くのか。あなたが傷ついたと感じたとき、人権が守られるかどうかはどのようにして知ることができるのか。

これがどれほどやっかいな問題か気づいたら、本書を手に取る価値がある。

*

本書は1976年に出版されたDefending the Undefendable(擁護できないものを擁護する)の翻訳だ。

著者のウォルター・ブロック教授はアメリカを代表するリバタリアンの一人で、1941年ニューヨーク生まれだから、執筆当時は30代なかばの新進気鋭の政治経済学者だった。1991年には軽装版として再刊され、その際に20世紀最大の思想家の一人であるフリードリッヒ・フォン・ハイエク(1974年ノーベル経済学賞受賞)による推薦文が添えられた。それ以外にも、ピーター・バウアー(経済学者)やロバート・ノージック(哲学者)など錚々たる面々が推薦の言葉を寄せていることからも、本書がたんなるキワモノでないことがわかるだろう。

私はたまたまインターネットの古書店で本書の91年版を入手したのだが、手元に届いたその日にぱらぱらとページをめくっていて、そのまま夢中になって読了してしまった。本書の魅力は、なんといっても、次々と繰り出される荒唐無稽な登場人物の数々と、彼ら(たとえば「満員の映画館で『火事だ!』と叫ぶ奴」)を擁護する手品師顔負けのレトリック(というか「論理のトリック」)にある。そしてハイエクのいうように、「そんな馬鹿な」と思いつつ、いつのまにか説得されている自分に気づくのだ。

一般の読者にとって、本書のなかでとくに目を引くのは、ドラッグや売春の全面自由化を求める過激な主張だろう。著者は彼ら、「不道徳」の烙印を押された者たちを「ヒーロー」と呼び、リバタリアンの立場から、これまで誰も評価しなかったその功績を讃える。ところがいまや時代がブロックに追いついて、マリファナはアメリカ各州でつぎつぎと合法化され、ヨーロッパでは売春を合法化・非犯罪化する国も多い。

だが本書が「新しい」のは、来るべき社会を予見したからだけではない。私たちは「自由」な社会に生きている。その「自由」とはいったいどういうものかを徹底的に考えさせるところに本書のほんとうの魅力がある。

*

1996年、カルト的な人気をもつアメリカのロックバンド、グレイトフル・デッドの作詞家で電子フロンティア財団の創設者でもあるジョン・ペリー・バーロウは「サイバースペース独立宣言A Declaration of the Independence of Cyberspace」をこう書き出した。

「産業世界の政府ども、肉と鋼でできたひよわな巨人どもに告ぐ。精神の新たな故郷であるサイバースペースから私はやってきた。未来の代理人として、私はお前たち過去の人間どもに要求する。『ほっといてくれ』と」

そしてバーロウは、「我々は、誰でもどこでもそれぞれが信じることを表現できる世界を創造しつつある。それがどれほど奇妙奇天烈でも、沈黙や服従への強制を恐れることなく」と宣言した。これは、リバタリアンの理想そのものだ。ジョン・ロックの社会契約論にはじまる古臭いリバタリアニズムは、インターネットの登場によって「サイバーリバタリアニズム」として復活したのだ。

いまやリバタリアンの拠点は、トランプの熱狂的な支持者が吹きだまるラストベルト(錆びついた地域)から、地球上でもっとも知的でゆたかなひとたちが集うシリコンバレーに移った。彼らはテクノロジー(アルゴリズム)によって、人類をあらゆる制約(死や老いすらも)から解放し、国家に管理されない通貨(ビットコイン)や企業に管理されない契約(スマートコントラクト)によって、個人(フリーエージェント)が素粒子のように出会い、グループをつくり、解散し離れていく社会を生み出そうとしている。なぜならそこでこそ、私たちは「究極の自由」を手にすることができるから。

本書はそんなサイバーリバタリアンたちに再発見され、熱心に読まれているという。ここに、原書の発売から40年以上たって、あらためてブロックの「自由原理主義」を世に問う現代的な意義がある。

橘 玲