ダイヤモンド社と共同で行なっていた「海外投資の歩き方」のサイトが終了し、過去記事が読めなくなったので、閲覧数の多いものや、時世に適ったものを随時、このブログで再掲載していくことにします。

今回は2019年5月にルワンダを旅したときの記事です。(一部改変)

******************************************************************************************

2019年5月にはじめてルワンダを訪れた。「百聞は一見に如かず」というが、東アフリカのこの小さな国は現在、「アフリカの奇跡」「アフリカのシンガポール」と呼ばれる驚異的な経済発展をつづけており、高層オフィスビルや5つ星ホテル、高級レストランなどが次々とつくられている。

なにより驚いたのは治安のよさで、地元の中産階級が暮らす住宅街を若い白人女性がごくふつうに歩いている。アフリカを知っているひとなら、これがどれほどありえないことかわかるだろう。

南アフリカのヨハネスブルクなどが典型だが、高級住宅地は高いコンクリートの塀と電流の流れる有刺鉄線で囲まれて、中の様子を伺い知ることはできない。富裕層はちょっとした外出でも車を使い、「散策」できるのは外の世界からかんぜんに隔離された高級ショッピングモールのような場所だけ、というのが当たり前だからだ。

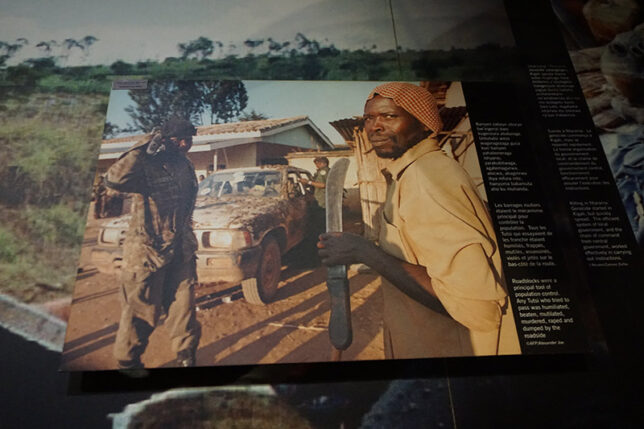

ルワンダと聞いて多くのひとが思い浮かべるのが1994年代のジェノサイドであり、映画『ホテル・ルワンダ』だろう。大きな困難を体験した国が、わずか四半世紀でなぜここまで発展できたのか。そんな興味でこの国の歴史をすこし調べてみた。

対立する「民族の起源」

ルワンダの悲劇を説明するには、この国を構成する「ツチ族」と「フツ族」という2つの民族から始めなければならい。とはいえ、これはそうかんたんなことではない。この地域がヨーロッパの考古学者や歴史家、人類学者によって研究されるようになったのは19世紀になってからで、民族の起源を示すような史料はきわめて少ないのだ。

約1万年前、最後の氷河期が終わるとアフリカの高地の氷が溶け、ヒトが住めるようになった。最初にこの土地を訪れたのは狩猟・採集で暮らすピグミー属のトゥワ族で、いまもルワンダで伝統的社会を維持しているが、その割合は1%程度しかいない。

トゥワ族のあとに中央アフリカから大湖地域に移住してきたのがバントゥー系の民族で、森を焼いて農業を始めた。バントゥーはアフリカ最大の民族グループで、ルワンダでは「フツ」と呼ばれるようになった。

ここから「民族の起源」は大きく2つの説に分かれる。「フツ=ツチ同族説」と「ツチ移住説」だ。 続きを読む →