ダイヤモンド社と共同で行なっていた「海外投資の歩き方」のサイトが終了し、過去記事が読めなくなったので、閲覧数の多いものや、時世に適ったものを随時、このブログで再掲載していくことにします。

今回は2014年12月4日公開の「イエス・キリストは実在したのか?」です(一部改変)

******************************************************************************************

レザー・アスランは1972年にテヘランで生まれ、7歳のときにイラン革命で両親とともにアメリカに逃れた。「1980年代のアメリカで、ムスリムであることは火星人みたいなものだった」という環境のなかで自分の居場所を探していたアスランは、高校2年生のときにカリフォルニア州の福音伝道キャンプでイエスの物語を聞いてたちまち魅了される。

熱心なクリスチャンとなった彼は大学で宗教史を専攻したが、その頃から聖書の記述と歴史的事実の矛盾に気づくようになった。その後、20年にわたってイエスの実像に迫る研究をつづけたアスランがその成果をまとめたのが『イエス・キリストは実在したのか?』(白須英子訳、文藝春秋)だ。

この本は発売直後から全米でセンセーションを巻き起こし、20万部を超えるベストセラーになった。なぜこれほど評判になったかというと、アスランがキリスト教信仰を捨て去ったあとイスラームに改宗したからだ。

欧米社会(とりわけアメリカ)には、ムスリムにイエスについて客観的で公正な学術研究などできるわけはない、という偏見がある。

本書の刊行直後、アメリカの右派寄りテレビ局「フォックス・ニュース」のキャスター、ローレン・グリーンが「なぜ、ムスリムのあなたがイエスのことを書いたのか?」とアスランに意地悪な質問をした。これに対してアスランは、自分は学位を持つ宗教学者・歴史学者として歴史上の人物としてのイエスを研究してきたと説明したうえで、「キリスト教徒の学者がイスラームの歴史やその始祖ムハンマドについて書いてはいけない、あるいは書けるはずがないと決めつけるのがおかしいのと同様、ムスリムがイエスのことを書くことを疑問視するのは妥当ではないのではないか」と反論した(本書の翻訳者、白須英子氏の「訳者あとがき」より)。このインタビューが大きな反響を呼び、アスランはすっかり時のひとになった。

処女懐胎は後世のつくり話

原書のタイトルは『ZEALOT』で、「狂信者」とか「熱狂者」の意味だ。副題は「ナザレのイエスの人生と時代」という素っ気ないものだが、日本版の『イエス・キリストは実在したのか?』も間違いとはいえない。アスランの主張は、「イエスは実在したが、キリスト(救世主)は創作された」というものだからだ。

新約聖書では、聖母マリアが処女のままイエスを懐妊したことになっている。こんなことは現実にはあり得ないから、これをどう解釈するかで古来、侃々諤々の議論が行なわれてきた。

私が知るなかでもっとも大胆な説はイギリスの進化心理学者ニコラス・ハンフリーによるもので、マリアはヨセフと結婚したときすでに別の男性と性的関係があり、妊娠していたというものだ。当時はこのようなふしだらはとうてい許されないから、マリアは夫に対し、「自分は処女のまま懐妊したのだ」と言い張るしかなかった。イエスはものごころついたときから「神から授かった子ども」と母親にいわれつづけ、自分が特別な存在だと思うようになった……(『喪失と獲得』垂水雄二訳、紀伊國屋書店)。

だがこの魅力的な(というか不謹慎な)解釈は歴史的事実とは異なるようだ。本書によれば、生前のイエスに対して彼が処女から生まれたと考えるひとはいなかった。その理由は単純で、イエスには複数のきょうだいがいたからだ。

イエスに「義人ヤコブ」と呼ばれる弟がいたことは文献的に明らかで、それ以外にヨセフ、シモン、ユダという兄弟と、福音書では触れられているが名前も数もわからない姉妹がいたらしい。兄が磔刑に処せられたあと、ヤコブが使徒とともにエルサレムでイエスの教団を継いだことも間違いない。

だが同時に、アスランはイエスの出生に不審な点があることにも言及している。

イエスがはじめて故郷のナザレで説教を始めた頃、聴衆の一人が「この人はマリアの息子か?」とつぶやいた。ユダヤ人の男児を「ヨセフの息子」ではなく「マリアの息子」と呼ぶことはふつうは考えられない。ここから聖書学者のあいだでは、イエス私生児説だけでなく「ヨセフはもともと実在していない」との説も唱えられた。

イエスの生涯についてのもうひとつの謎は、彼が既婚者だったかどうかだ。新約聖書にはイエスが結婚していたという記述はないが、当時のユダヤ社会では30歳を過ぎた男性が妻帯していないということはほとんど考えられなかった。イエスは修道僧ではなく世俗の預言者なのだから、妻や子どもがいたとしてもおかしくはない。

だがアスランが述べるように、こうしたことはすべて推測の域を出ない。イエスの名がローマ世界で広く知られるようになったのは死後100年以上たってからで、パレスチナの地にあまたいたZEALOT(狂信者)のことなど生前は誰も興味を持っていなかったし、後世に書き伝えようとも思わなかったからだ。

ユダヤ人はなぜ「寛容なローマ」に反抗したのか

アスランは、イエスが生きた当時のユダヤ社会は「革命前夜」の熱狂に包まれていたという。

紀元後6年、ナザレのイエスの誕生とほぼ同時期にユダヤは正式にローマの属州となった。当時のユダヤ人の生活はエルサレムの大神殿が中心だったが、大祭司はローマ人総督と癒着して私腹を肥やし、ほしいままに振る舞っていた。

神殿は奴隷たちが耕す広大な領地を有する「封建国家」で、ユダヤ人から徴収される神殿税や巡礼者からの膨大な供物、神殿内で商売を許された商人や両替商からの上納金などでその歳入は巨額のものになった。

敬虔なユダヤ教徒は祭司貴族階級の堕落を批判し、ローマから「神の土地」を取り戻すことを求めた。こうした「ユダヤ原理主義の過激派」がZEALOTで、洗礼者ヨハネに影響を受けて宣教活動を始めたイエスもその一人だった。

イエスはローマ総督ピラトによって紀元30~33年頃にゴルゴダの丘で十字架にかけられるが、これはローマ帝国ではありふれた処刑方で、反抗者への見せしめとして街角、劇場、丘の上、高台など目立つ場所ならどこにでも十字架が立てられた。ユダヤ人がローマ支配に抵抗するようになると処刑者の数も増え、ゴルゴダの丘には十字架が林立していた。イエスの死も、やはりありふれたものだった。

当時の革命的熱狂は、イエスの死後、ユダヤの地で起きた出来事を見るだけでも明らかだ。紀元36年に「サマリア人」と呼ばれる預言者が蜂起を起こし、44年にはテウダの蜂起があり、56年には神殿の大祭司ヨナタンが暗殺される。

それ以降も57年に「エジプト人」と呼ばれる預言者の蜂起があり、66年にはついにユダヤ全土が蜂起してエルサレムからローマ人を追放する。これが「革命」の頂点で、70年にはローマの大軍によってエルサレムは陥落し、神殿も徹底的に破壊されてしまうのだ(このユダヤ人蜂起の中心になったのがZealot Party(熱心党)と呼ばれるユダヤ原理主義者の過激派グループだ)。

ユダヤ人がローマに反抗したのは、圧政に苦しんだからではない。ローマ人の支配は植民地の宗教に寛大で、ユダヤ教徒の奇妙な慣習や律法の厳格な遵守、計りしれない強烈な優越感も大目に見られてきた。それではなぜ、ユダヤ人は勝ち目のない反抗を繰り返したのか。それは、神が彼らのために選んだ土地に外国人が一人でもいることを許さないからだ。

旧約聖書によれば、ユダヤ人がはじめてこの地にやってきたとき、出会った人間は男も女も、子どももすべて虐殺し、雄牛、山羊、羊は手当たり次第に殺し、すべての農場、畑、穀物、生き物を例外なしに焼き払えと神が命じた。

「あなたの神、主が嗣業として与えられる諸国の民の属する町々で息のある者は、一人も生かしておいてはならない」

「あなたの神、主が命じられたように必ず滅びつくさねばならない」(「申命記」20章16‐17節)

聖書では、ユダヤ軍が「息のあるものをことごとく滅びつくした」あとでやっと、神は入植を許した。だがその聖なる土地はいまやローマの偶像崇拝者に占領され、大祭司は総督の雇い人となってその片棒をかついでいる。

「昔の英雄たちなら、そのような屈辱と堕落をどう受け止めるであろうか?」とアスランは問う。そのこたえは一つしかない。

――彼らならこの土地を血の海にするであろう。彼らなら、異教徒の頭を砕き、彼らの偶像を焼き払い、彼らの妻や子を虐殺するであろう。彼らなら、イスラエルの神に、天から戦車に乗って突如現われ、罪深い民族を踏みつけ、山々を神の怒りで身悶えさせてくれと頼むであろう。

大祭司はわずかな金と虚栄心のために神に選ばれた民をローマに売った裏切り者だ。そんな輩は抹殺してしまわなければならないのだ。

イエスは暴力革命家(ZEALOT)の一人

紀元30年、イエスは驢馬に乗り「ああ救いたまえ!(ホサナ)」と叫ぶ群衆を従えてエルサレムに入場した。その翌日、弟子とともに「異邦人の庭」と呼ばれる教会の神殿に入ったイエスは、両替商のテーブルをひっくり返し、食べ物や土産物を売る露天商を追い払い、生贄に用意されていた羊を放し、鳥かごを開けて鳩を逃がした。

マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネの4つの正典福音書すべてに書かれているこの名高い事件は、イエスが暴力革命をも辞さないZEALOTであったことのなによりの証だとアスランはいう。

だが新約聖書からはイエスのこうした暴力性はきれいに消えてしまう。その代わりに「カエサルのものはカエサルに、神のものは神に」の言葉に象徴されるように、イエスはローマ帝国の地上の権力を容認したことになった。だがこの解釈は、イエス本来の意図とはまったくちがう。

エルサレム当局から「皇帝に税金を納めるのは律法に適っているか」と問われたイエスは、皇帝の名前と肖像が彫り込まれたディナリオン硬貨を指差して、「皇帝のものは皇帝に返しなさい」といった。なぜなら、皇帝の偶像が彫られた硬貨は神とはなんの関係もないからだ。だとすればその硬貨は、皇帝のものとするほかはない。

それに対して、ユダヤの土地は神のものである(「土地はわたしのものである」〈「レビ記」25章23節〉。ローマ皇帝はその土地となんの関係もないのだから、ローマ人はユダヤから立ち去らなくてはならない。「神のものは神に返しなさい」との言葉は征服者であるローマにとって許すことのできないZEALOTの論理で、イエスが磔刑に処せられたのは当然だった――アスランはこのようにいう。

それではなぜ、イエスの死後、異なる解釈が流布されるようになるのか。それは、サウルという一人の野心家が現われたからだ。

「キリスト」を創作したパウロ

熱心なユダヤ教徒(ファリサイ派)であったサウルはある日、目が眩むような光とともに「わたしはイエスだ」との声を聞き、視力を失ってしまう。だがアナニアというイエスの信奉者が彼の上に手を置くとたちまちサウルの視力は回復した。この奇跡によってサウルは回心し、名をパウロと変えてイエスの教えを伝えはじめた。

だがパウロの宣教は、イエスの弟ヤコブに率いられたエルサレムのイエス教団とはまったく異なっていた。

この頃、イエスの教えはエルサレムのユダヤ人と、ローマ帝国各地に離散したユダヤ人(ディアスポラ)のあいだで広まっていた。前者は正統派、後者は分派で、そこに対立や軋轢があたったとしても、あくまでも「ユダヤ人の王」を奉じるユダヤ人の宗教だった。ところがパウロは、ユダヤ人ではなく異邦人たちにイエスの教えを説いたのだ。

パウロはなぜ、異邦人を相手にしたのか。

このときはまだ十二使徒が存命しており、エルサレムにはイエスの弟「義人ヤコブ」がいた。ユダヤ人への宣教では、パウロはイエス教団の末端の一人にしかなれなかった。だが宣教の相手を異邦人にすれば、パウロは(異邦人に布教した)イエスの「最初の使徒」になれるのだ。

こうしてパウロは、イエスの教えを異邦人にも受け入れられるよう大胆に改変していく。とりわけ「モーセの律法」を「石に刻まれた文字に基づいて死に仕える務め」(「コリントの信徒への手紙Ⅱ」3章7-8節)と否定したことはイエス教団の幹部たちを仰天させた。

パウロが宣教を始めて10年ほどたった紀元50年頃、その異端を見逃せなくなったヤコブはエルサレムにパウロを呼び出して厳しく糾弾した。だがパウロは自説を頑として譲らず、ヤコブは対抗上、パウロが信者を集めていた土地に自分の息のかかった伝道者を送り込みはじめた。パウロの最大の拠点であるローマでその任を任されたのが十二使徒の一人ペトロだ。

パウロはイエス教団の傍流であり、どれほど「信徒への手紙」を書いても、ヤコブやペトロなどの正統派の攻勢を跳ね返すことはできなかった。このまま時が過ぎれば、パウロの教えはイエス教団の異端のひとつとして歴史のなかに埋もれてしまったかもしれない。

しかしここで、予想もしないことが起きる。イエス教団の神殿への批判を疎ましく思った大祭司アナヌスによって、紀元62年にイエスの弟であるヤコブが処刑されてしまう。さらに紀元64年のローマ大火の首謀者として、皇帝ネロがローマの伝道の中心だったパウロとペトロを処刑してしまった。それに加えて紀元70年には、ユダヤ人の反乱への報復としてエルサレムが灰燼に帰してしまう。こうして「イエス」の関係者がすべていなくなってしまうと、ローマ帝国に残された信徒たちはイエスの教えのなかから都合のいいものだけを取り出して、布教のしやすい物語――すなわち「キリスト(救世主)の物語」を自由に創作できるようになったのだ。

イエスは「愛」を説き、すべての「悪」はユダヤ人に押しつけられた

紀元70年にエルサレムが壊滅すると、キリスト教の宣教運動は古代ギリシアの影響を受けた地中海沿岸のアレクサンドリア、コリント、エフェソ、ダマスカス、アンティオキア、ローマなどに移り、非ユダヤ人信奉者の数がユダヤ人信奉者を上回るようになった。諸福音書が書かれた1世紀の終わりごろには、宣教の主な対象はローマの知識エリートになっていた。

ZEALOTであるイエスはこのときすでに、「愛」を説き救済を約束するメシアへと変貌していた。だがこの教えをローマ人に布教する際には、そのメシアを殺したのがローマ人総督ピラトだという歴史的事実がどうしても問題になる。そこで福音書作者はこの事実を巧妙に書き換え、ピラトを免責しようとする。

紀元90年頃にダマスカスで書かれた「マタイによる福音書」では、ピラトはイエスの死にいかなる責任もないしるしとして、群集の前で手を洗い、ユダヤ人たちに対し、「この人の血について、わたしには責任がない。お前たちの問題だ」と注げる(「マタイ」27章1-26節)。

マタイと同じ頃、アンティオキアで執筆していたルカは、ピラトに「あなたたちは、この男を民衆を惑わすものとしてわたしのところに連れて来た。わたしはあなたたちの前で取り調べたが、訴えているような犯罪は何も見つからなかった。(中略)この男は死刑にあたるようなことは何もしていない」(「ルカ」23章13-15節)と語らせている。

さらにヨハネは、血に飢えたユダヤ人の説得の失敗したピラトがやむなくイエスを十字架にかけるとき、イエスは「わたしをあなたに引き渡した者の罪はもっと重い」と語ったとして、すべての責任をユダヤ人に押しつけてピラトの罪を許す(「ヨハネ」19章1-16節)。

こうした「創作」によって、「イエス=キリスト(メシア)の死に責任を負うのはユダヤ人であってローマ人ではない」という都合のいい筋立てができあがっていった。

こうしてキリスト教はローマ帝国の国教となり、カトリックや正教の教会は権力と繁栄を謳歌するが、その代わりすべての「悪」を担わされたユダヤ人は厳しい差別にさらされ、それはやがてナチスによるホロコーストへとつながっていくのだ。

ここで述べたことはアスランの独創ではなく、近年の聖書学の知見に基づいた“標準的な”歴史解釈のひとつだ。日本では新約聖書学者の田川健三氏が『イエスという男』(作品社)などで同様のテキスト批判を行なっているので、両者の見解を比較してみてもいいだろう。

禁・無断転載

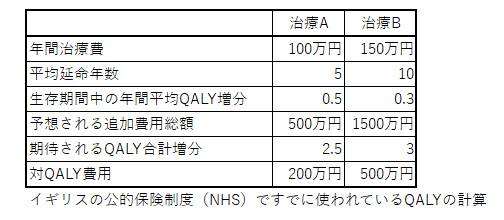

ある病気に対し、治療Aと治療Bの2つの選択肢がある。治療Aは年間治療費が100万円で、5年間の延命が期待できるから、「予想される追加費用総額」は500万円だ。それに対して治療Bは年間治療費が150万円、10年の延命が期待でき、「追加費用総額」は1500万円になる。

ある病気に対し、治療Aと治療Bの2つの選択肢がある。治療Aは年間治療費が100万円で、5年間の延命が期待できるから、「予想される追加費用総額」は500万円だ。それに対して治療Bは年間治療費が150万円、10年の延命が期待でき、「追加費用総額」は1500万円になる。