エコノミストの吉本佳生氏は、スタバの価格から世界経済まで、あらゆる経済現象をわかりやすく解説することで人気がある。だがいちばんの魅力は、経済統計などの基礎データを徹底的に読み込んで、そこから思いもよらない結論を導き出す手際の鮮やさだ。

『日本経済の奇妙な常識』はそうした特徴がよく出た一冊で、あまりに驚いたので「日銀の金融緩和がデフレ不況を生み出した」で紹介した。新刊『日本の景気は賃金が決める』はその続編というか、「アベノミクス版」だ。

最近になってようやく経済メディアでも話題にされるようになったが、吉本氏は前著で、「日本の不況の本質は賃金デフレだ」ということをいち早く指摘している。投機マネーによる資源価格の高騰で輸入物価が大きく上昇したものの、中小企業はそれを価格に転嫁できず、従業員の賃金を減らして生き残ろうとしたのだ。

その結果なにが起きたかを、この本ではさまざまな国際比較によって明解に示している。詳しくは本をお読みいただくとして、どれもきわめて興味深い(というか衝撃的な)データなので、そのいくつかをここで紹介してみたい。

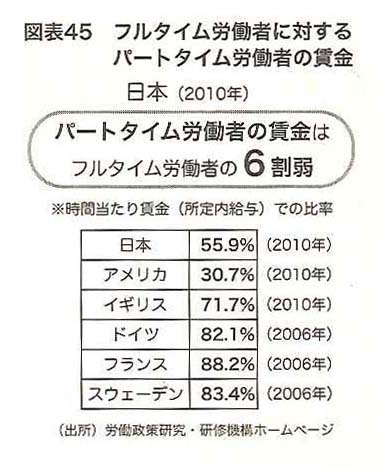

まず、「フルタイムの労働者に対するパートタイム労働者の(時間あたりの)賃金」。時給に換算すると、日本ではパートタイム労働者に支払われるお金はフルタイム労働者(正社員)のわずか6割弱だ。それに対して「同一労働同一賃金」が原則のヨーロッパでは、イギリスで7割、ドイツ、スウェーデンで8割、フランスでは9割ちかい賃金をパートタイム労働者が受け取っている。

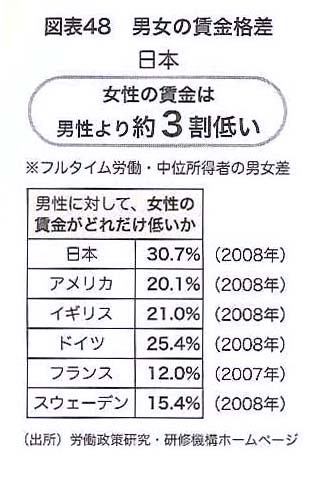

次は男女の賃金格差で、日本では女性の賃金が男性より3割も低い。それに対してアメリカ、イギリス、ドイツは2割、フランスとスウェーデンは1割程度しかちがわない。日本は先進諸国の中で、韓国に次いでもっとも男女間の賃金格差の大きな国だ。

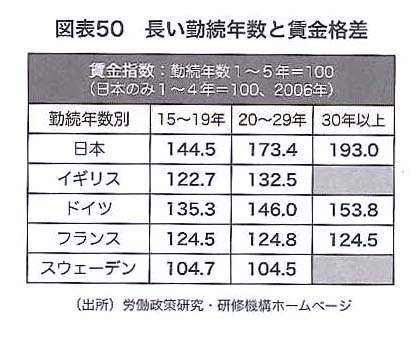

3つ目は、勤続年数による賃金格差。勤続1~5年(日本のみ1~4年)を100とした場合の賃金を見ると、日本は勤続年数が15年を超えると44.5%、20年を超えると73.4%、30年以上だと93%も高くなる。これに対して、ヨーロッパでもっとも年功序列が残っているドイツでもその差は最大で53.8%、“理想の福祉社会”スウェーデンにいたっては勤続年数と賃金はなんの関係もない。徹底した能力主義で、資格を取得して昇進・昇格しなければ何年働いても給料は同じなのだ(イギリスとスウェーデンで30年以上のデータがないのは、そんなに長くひとつの会社に勤める労働者がいないからだろう)。

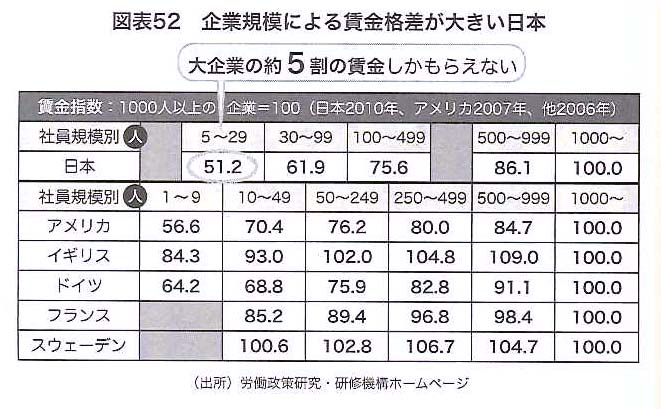

4つ目は、企業規模による賃金格差。日本では、従業員1000人以上の大企業の賃金を100とすると、5~29人で51.2、30~99人で61.9と、中小企業では5~6割の賃金しかもらっていない。アメリカやドイツでも、従業員1~9人の自営業・家族経営の賃金は低いが、10人を超えると約7割になる。イギリスやスウェーデンでは、大企業よりも中小企業の方が逆に賃金が高いという驚くべき結果が出ている。

このように見てくると、私たちが当たり前のように思っている「日本人の給料」が、世界のなかではきわめて特殊なものだということがわかる。日本は、「男・大・正・長(男性・大企業・正社員・中高年)」の賃金が高い一方、「女・小・非・短(女性・中小企業・非正規・若者)」の賃金がきわめて低い、世界でも最悪の格差(差別)社会なのだ。

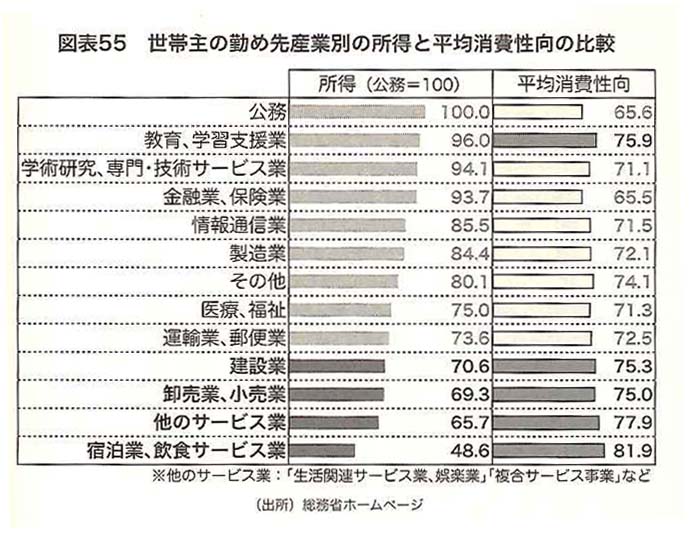

その結果、中高年の正社員が多い業界と、女性や若者、非正規社員の多い業界で大きな賃金格差が生じている。それを示したのが下図で、公務員の所得を100とした場合、建設業、卸売業・小売業、サービス業の所得は7割弱しかなく、宿泊業・飲食サービス業に至っては半分を割っている。

こうした賃金格差(というか差別)の最大の犠牲者が子どものいる家庭だ。

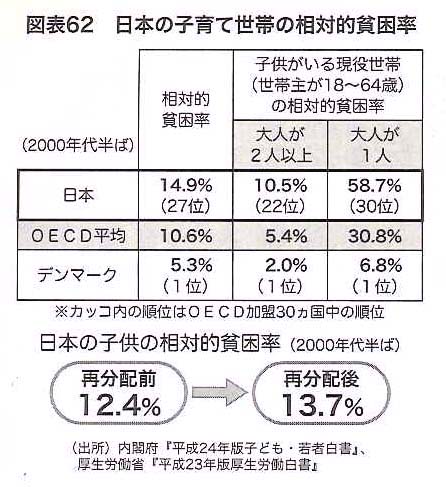

相対的貧困率は、日本の全国民の所得(年収)を上から順に並べて、ちょうど真ん中のひとの所得(中央値)を調べ、その半分より少ない所得しかもらっていないひとの割合だ。

貧しさというのは相対的なものだ。みんなが貧しければ、お金がないことはさして苦にならない。それに対して、まわりがみんな金持ちで、自分1人が貧乏ならその絶望感はとてつもなく大きいだろう。相対的貧困率は、国民の幸福度を測る重要な指標なのだ(だからといって、絶対的な貧困はどうでもいいというわけではない)。

OECD30カ国の相対的貧困率の平均は10.6%で10人に1人。「世界一幸福な国」デンマークでは、相対的に貧困なひとは20人に1人しかいない。それに対して日本の相対的貧困率は14.9%で、先進国中、下から3番目だ。

次に子どものいる現役世帯を見ると、大人が2人以上(両親や祖父母と同居)の家庭の貧困率は10.5%と若干改善されるものの、大人が1人(そのほとんどが母子家庭)の貧困率はなんと58.7%、10世帯中6世帯が貧困線以下という惨状で、先進国のなかでも最悪だ。

驚くべきは、こうした悲惨な状況を日本国が意図的につくりだしていることだ。

国家の重要な役割のひとつが所得の再分配で、社会保障政策などでゆたかなひとから貧しいひとにお金を移転して、より平等な社会をつくることだとされる。ところが日本の子どもの相対的貧困率を調べると、所得再分配の前が12.4%なのに、所得を再分配すると13.7%に悪化してしまう。国家がなにもしない方が、子どもの貧困率は1.3%改善するのだ。

なぜこんな理不尽なことが起きるかというと、国民から徴収したお金を高齢者に優先的に配っているからだ。日本の「少子化対策」というのは、子どもを経済的に虐待することなのだ。

吉本氏はこうした衝撃的なデータを次々と示した後で、アベノミクスが狙いどおり物価の上昇をもたらすと、「女・小・非・短」の労働者や母子家庭がそのしわ寄せを受けてきわめて厳しい経済状況に陥ると予想する。2%の物価上昇というのは、すべての国民の平均的な生活コストが2%上がることではなく、特定の階層に属するひとたちだけがとんでもなくヒドい目にあうことなのだ。

こうした悲劇を避けるためにいったいどうすればいいのだろうか? それこそが本書のテーマなので、ぜひお読みになったうえで吉本氏の提案をじっくり考えてみてください。

最後にひとつだけ。

若者の貧困や失業を解決するのに「教育」こそが大事だというひとがたくさんいる。だが私は、この理屈に違和感を持っている。こうした主張を声高にするひとのほとんどが教育者(大学の教員)だからだ(「教育格差」を憂えるひとたちの奇妙な論理)。

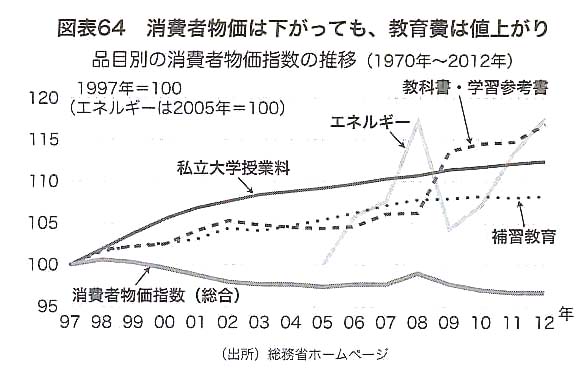

この疑問についても、吉本氏は一枚のグラフで簡潔にこたえてくれる。

90年代以降、消費者物価はたしかに下落しているが、そのなかで教育費だけが一方的に値上がりしている。これが子育て世帯の家計を直撃したことが、2人目の子どもを産めない大きな原因だ。「教育は素晴らしい」というひとのなかには経済学部の教員も多いが、だとしたらこの現実についてもきちんと言及すべきだろう。

机上の空論を弄ぶのではなく、客観的なデータに基づいて、日本をより公平(公正)な社会に変えていくべきだと考えるひとにお勧めします。