作家・橘玲(たちばなあきら)の公式サイトです。はじめての方は、最初にこちらの「ご挨拶」をご覧ください。また、自己紹介を兼ねた「橘玲 6つのQ&A」はこちらをご覧ください。

職場のいじめは法律や精神論では解決できない。なぜなら、人間の本性だから

ダイヤモンド社と共同で行なっていた「海外投資の歩き方」のサイトが終了し、過去記事が読めなくなったので、閲覧数の多いものや、時世に適ったものを随時、このブログで再掲載していくことにします。

今回は2021年8月26日公開の「「苦難の転換期」にアメリカ企業で出現した 《残忍なボスたち》による「いじめ」被害は日本でも繰り返されたのか?」です。(一部改変)

******************************************************************************************

コロンビア大学教授で「社会組織心理学の世界的な権威」ハーヴィー・ホーンスタインは、1995年に”Brutal Bosses(残忍なボスたち)”を出版して大きな評判を呼んだ。『問題上司 「困った上司」の解決法』(齊藤勇訳/プレジデント社)として翻訳されている四半世紀前のこの本を手に取ったのは、アメリカの会社組織のいじめやハランスメントについて語る際に必ず言及される古典だからだ。

ホーンスタインの研究が与えた衝撃を、訳者で社会心理学者でもある齋藤勇氏が「あとがき」で次のように書いている。

私はアメリカの大学に留学していたことがあり、多少なりともアメリカ社会を知っているつもりになっていただけに、本書の内容にはこん棒で殴られたような衝撃を受けた。

私が理解していたアメリカ企業の人間関係は、ビジネスライクな契約関係を基本にしたクールなもので、社員の個性を尊重する社会だと思っていた。仮に、今の上司がどうしても嫌だったら別の会社に移ればいいし、それを可能にするムービング・ソサエティー(可動性のある社会)が機能している、と思っていた。

1980年代後半から90年代前半にかけて、アメリカ企業は「苦難の転換期」を迎え、リストラ、業績評価、ポスト削減、ダウンサイジングなど、企業も労働組合も新たな出口を求めて迷走した。この苦難の時代に、「上司と部下の人間関係」をめぐって多くの問題が噴出した。

ホーンスタインは「日本語版によせて」で、「私は、日本企業に「アメリカ企業の二の舞い」を踏んでほしくない。あの転換期にアメリカ企業で出現した《問題上司》による被害を未然に防いでほしい」と書いている。わたしたちはこの言葉にこたえることができたのだろうか。

アメリカの会社員の90%以上が上司の「いじめ」を体験していた

最初に、アメリカ社会における「残忍なボス(問題上司)」との遭遇体験を紹介しよう。ホーンスタインが「職場いじめ」について調査・研究するなかで出会ったある会社員の告白だ。

上司の机は私の席の隣にあり、私はたまたま、上司の机の上に私のメガネを置いてしまいました。すると、メガネが自分の机の上に置かれるのを見た途端、上司は顔を真っ赤にして怒り出したのです。

彼は突然、私のメガネを投げつけ、メガネは飛んで壁に当たり、コナゴナに割れてしまいました。

私は、ショックのあまり小声で「何をするんですか?」としか言えませんでした。

「何もしてやしないさ。お前は、さっさと消え失せろ!」

私は、怒鳴り返そうと思いました。しかし、上司に逆らってケンカして、もし今の職場を辞めたら、私にはほかに仕事の口が見つかりそうにありません。のみならず、私は子供の学費を払わなければならないうえに、これからまた子供が生まれる、といった状況にありました。

仕方なく、私は割れたメガネと砕かれた自尊心を拾って、言われたとおりにするしかなかったのです。腹が立ち、挫折感と悔しさのあまりに涙が込み上げました。今こうして思い出すと、また悔しい思いが湧き上がってきます。

ホーンスタインの調査によれば、アメリカの会社員の実に90%以上が、サラリーマン人生の中で、一度ならず上司の「いじめ」を体験していた。また、ある1日を無作為に選んで調査すると、会社員の5人のうち1人が、何らかのかたちで上司の「いじめ」を受けていた。 続きを読む →

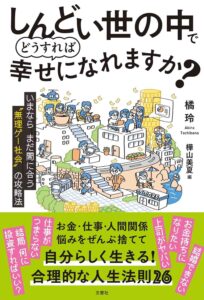

『しんどい世の中でどうすれば幸せになれますか?』が発売されました

文響社から『しんどい世の中でどうすれば幸せになれますか? いまならまだ間に合う“無理ゲー社会”の攻略法』が発売されました。ライターの樺山美夏さんに、「これまで橘玲の本を読んだことにない若者向けの入門書」をつくってもらいました。はじめての試みなので、どんな反響があるか楽しみです。

出版社の許可を得て「はじめに」をアップします。

******************************************************************************************

人類史上未曽有の超高齢社会となった日本は近年「衰退途上国」と揶揄されています。

政府の予算の6割は年金・健康保険などの社会保障費と、過去の借金である国債の利払いで、税収の不足を補うために30兆円ちかくも新規国債を発行しています。高齢化はさらに20年続き、現役世代の負担はますます重くなっていくでしょう。

これだけを見れば、「希望はどこにあるのか」と思うのも当然です。

しかし視点を変えると、日本社会の別の側面が見えてきます。

需要と供給の法則では、たくさんあるものは価値が低く、少ししかないものは価値が高くなります。

少子高齢化とは、子どもの数が減って、高齢者ばかりが増えていくことです。日本経済は人手不足で苦しんでいますから、少ししかいない若者の価値はこれからますます高くなるでしょう。

日本ではずっと、男は会社というイエに滅私奉公し、女は専業主婦として子育てに専念するのが当然とされてきました。日本は「近代のふりをした身分制社会」で、中途退職してイエ=会社を捨てると正社員という身分は失われ、「非正規」という〝下級国民〟に落ちてしまうこともあります。

とはいえ、新卒でたまたま入った会社の仕事が自分にとって〝適職〟である可能性は、宝くじに当たるようなものでしょう。こうして、40代を過ぎると多くのサラリーマンが会社にしがみつくしかなくなり、仕事が苦役になってしまうのです。

日本人が目を背けている「不都合な真実」とは、OECD(経済協力開発機構)をはじめとするあらゆる国際調査で、日本のサラリーマンは世界でいちばん仕事が嫌いで、会社を憎んでいるという結果が繰り返し出ていることです。

さらに、18カ国・地域を対象に「管理職になりたい割合」を調べたところ、日本は19.8%でダントツの最下位でした。平均は58.6%、最高はインドの90.5%でベトナム、フィリピン、中国とつづきます。韓国は61.7%、アメリカは54.5%、ドイツは45.1%。日本の上の17位はオーストラリアで、それでも38%(パーソル総研2022年)。社員の5人に4人が出世したくない日本の会社は異常です。

しかし日本人の働き方は、いま大きく変わりつつあります。どの会社も優秀な若手は咽喉から手が出るほど欲しいので、20代はもちろん30代半ばまでならいくらでも転職できるようになりました。

JTC(ジャパニーズ・トラディショナル・カンパニー)ですら、若手社員を引き留めるために、新卒の初任給を引き上げ、年功序列を崩して責任ある仕事をさせなくてはならなくなったといいます。

いまの若者たちは、転職を繰り返しながらキャリアアップしていくグローバルスタンダードの働き方を当たり前に思っているかもしれませんが、昭和の時代はもちろん、20年前、あるいは10年前ですら考えられなかったことが起きているのです。

だとしたら、「高齢者に押しつぶされる」未来をいたずらに怯えるのではなく、自分の労働市場での価値がどんどん上がっていることを好機ととらえて、さまざまなことにチャレンジしたらいいのではないでしょうか。これまでのサラリーマンには、そんな機会すらなかったのですから。

*

私は「幸福」の土台を金融資本・人的資本・社会資本の3つで考えています。金融資本はお金、人的資本は働いてお金を稼ぐちから、社会資本は家族や恋人、友だちなどとのつながりです。

お金はないよりあったほうがいいのは間違いありませんが、たくさんあるからといって、そのぶんだけ幸福になれるわけではありません(個人資産50兆円のイーロン・マスクはあまり幸福そうに見えません)。

人的資本は金融資本の源泉で、現代社会では、ひとは仕事によって自己実現するので、きわめて重要です。どれほどお金があっても、まったく働いていなければ、SNSでリア充アピールをしてもたくさんの「いいね」をもらうことはできないでしょう。

私たちは数百万年前の旧石器時代から、共同体のなかの親密な人間関係によって幸せを感じるように進化してきました。さまざまな研究から、孤独は憂うつを引き起こすだけでなく、健康にも悪影響を及ぼすことがわかっています。とはいえその一方で、悩みの多くは家族や恋人とのこじれた関係なのですが。

幸福な人生を手に入れるための最大の障害は、人的資本と社会資本の両立が難しいことです。「1日24時間(睡眠や食事などを除けば、自由に使えるのは1日10時間程度)」というきびしい制限があるため、仕事にすべての時間資源を投じると、家族や恋人と過ごす時間がなくなってしまいます。デートやパーティを楽しんでばかりいると、仕事のライバルにどんどん差をつけられてしまうでしょう。

だからこそ大事なのは、人生の資源には制約があり、「なにかを手に入れるためには、なにかをあきらめなくてはならない」現実を受け入れることです。もちろんこれは簡単にできることではなく、若いあなたがいきなり到達する必要はありません。

人生には運や不運があります。

それでも自分にとっての幸福とはなにかの目標を決め、それに向けて人生を設計できれば、平均的な日本人よりもよい人生を送ることはそれほど難しくないでしょう。そんなの平凡だと思うかもしれませんが、発展途上国を含む世界の80億人からすれば、これは上位数パーセントの幸福な人生なのです。

私たち日本人にとって最大の幸運とは、いろいろな問題があったとしても、ゆたかで平和な国にたまたま生まれた、ということなのですから。

*

本書のきっかけは2020年はじめに、「普段あまり読書をしない若者でも読めるような本を書いていただけませんか」と、ライターの樺山美夏さんから声をかけていただいたことでした。

樺山さんには野球一筋の息子さんがいて、少しは将来のことも考えてほしいと私の本を何冊か渡したところ、数ページしか読んでくれなかったそうです。

とはいえ、私が書けばこれまでと同じようなものにしかなりません。そこで、「ご自分で書いてみたらどうですか?」と言ったのが、この本の企画のはじまりでした。

その後、担当編集者が転職して若い松本一希さんが引き継いでくれました。

「自分のまわりには、将来の不安で押しつぶされそうになっている20〜30代がたくさんいる。そういう若者たちが、〝こういう考え方をすればいいんだ!〟と思えるような本をつくりたい」という松本さんは、本書のためにさまざまな悩みを集めてくれました。

松本さんがPHP研究所に転職したことでいったんは企画が宙に浮いたのですが、文響社の大橋弘祐さんが引き受けてくれて、みんなのコラボレーションによって、私一人では思いつかない面白い本ができました。

本文の内容について基本的な事実関係は確認していますが、私へのインタビューに基づいて、樺山さんに自由に書いてもらいました。「そういう解釈になるのか」と、新鮮な驚きがあったところもたくさんあります。

この本が、これまで私の本に興味のなかった、多くの新しい若い読者の手に届くことを願っています。

橘 玲

外見が異なるとなぜ排除されるのか。進化的な不都合な理由 週刊プレイボーイ連載(647)

魚や鳥、昆虫、哺乳類など、群れをつくる生き物はたくさんいます。もちろんヒトもその仲間で、何百万年ものあいだ徹底的に社会的な動物として進化してきました。

群れのなかで暮らすメリットはいろいろありますが、そのなかでも重要なのは「安全」でしょう。捕食動物は狙いを定めて獲物に襲いかかるので、相手が群れで動いていると区別がつかず、混乱して狩猟に失敗してしまうのです。

しかしこれを逆にいうと、群れのなかでも目立つ個体は襲われやすいということになります。この仮説が正しいかどうか調べるために、1960年代に動物行動学者が、タンザニアの保護区にいるウィルドビースト(大型のアンテロープ)の群れから何頭かを選び、角を白く塗ってもとの群れに戻しました。すると予想どおり、白い角の個体はハイエナに目をつけられて襲われたのです。

この「風変り効果」は、さまざまな種で確認されています。ナマズのなかには、遺伝的に白い姿で生まれてくるものがいます。この白化個体(アルビノ)について調べた研究では、やはり目立つアルビノの個体は捕食される率が高いことがわかりました。

この研究で興味深いのは、アルビノのナマズは捕食者の餌食になりやすいだけでなく、同じ群れのメンバーから絶えず避けられてもいたことです。目立つ外見はただでさえ捕食されるリスクを高めますが、それに加えて群れから排除されることで、より危険な状況に追いやられてしまうのです。

統率のとれた集団行動によって群れがひとまとまりになると、捕食者はどうしたらいいかわからなくなります。しかし「風変りな個体」は、捕食者の注意を引き寄せ、そのまわりにいる仲間まで巻き添えにしてしまいます。こうして社会的な生き物は、目立つ個体のそばにいることを避けようとするのです。

現在の学校教育では、個性を尊重し、一人ひとり異なる能力を伸ばすことが目指されています。しかしその一方では、多くの中学・高校では生徒は同じ制服で学校に通い、これを変えたいという声はほとんど聞かれません。大学の入学式や企業の入社式も、みんな同じような格好をしています。

進化生物学者は、「わたしたちがほかの仲間とグループになっているときの反応のいくつかは、群れとして暮らす魚や鳥、大きな動物の反応とびっくりするほど似ている」といいます。同質の集団をつくろうとするのも、目立つ(みんなとちがう)子どもを仲間外れにするのも、長大な進化の歴史のなかで脳の奥深くに埋め込まれたプログラムかもしれないのです。

文科省は学校でのいじめを減らそうと躍起になっていますが、対策すればするほど認知件数は逆に増えています。これはもちろん、これまで見過ごされていたいじめが積極的に報告されるようになったからでしょうが、それでも社会的な生きものに共通する特徴は「不都合な事実」を告げています。

人間はもともと同質になるように強い進化の圧力を加えられていて、それはおそらく、道徳的な説教でどうにかなるようなものではないのです。

バーバラ・N・ホロウィッツ/キャスリン・バウアーズ『WILDHOOD(ワイルドフッド) 野生の青年期 人間も動物も波乱を乗り越えおとなになる』土屋晶子訳/白揚社

『週刊プレイボーイ』2025年6月23日発売号 禁・無断転載