社会学者・岩田正美の『現代の貧困』を読んでいたら考えさせられるデータがあったので、備忘録としてアップしておきたい。

岩田によれば、たとえ日本社会の貧困率が高くなっていても、それだけで問題だとは限らない。貧困層の多くが20代の若者で、30代になれば貧困を脱し、40代や50代ではそれなりの蓄財ができるかもしれない。こうした貧困は「人生のスパイス」のようなもので、国家が救済する必要はない。

貧困が社会問題になるのは、それが固定化してしまうからだ。「貧困」を論じるには、一時的な貧困と固定した貧困を分けて考えなくてはならない。欧米ではこうした議論から、一人の人生を長期にわたって追跡するパネル調査(ダイナミック分析)が主流になっているという。

ところが岩田も嘆くように、日本ではダイナミック分析はおろか、それ以前の静態的な分析についてもじゅうぶんなデータがない。日本の貧困問題は、研究者が限られたデータをもとにさまざまな推計を重ねた貧困率をもとに議論されているのだ。

そこで岩田は、1993年に24~34歳だった女性1500人を対象とする数少ないパネル調査を利用して、日本の女性の貧困を分析した。

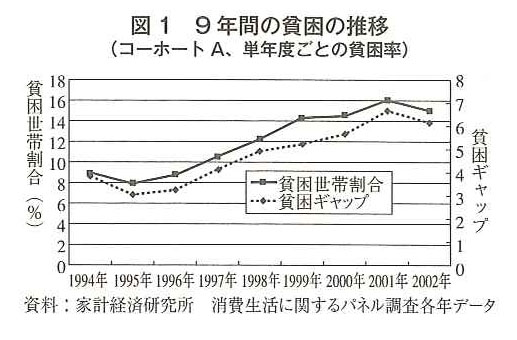

貧困ラインを生活保護基準とし、それ以下の世帯の割合を計測すると、下図のように、女性の貧困率は94年の8.9%から2002年の15%(最高は2001年の16%)に向けて上昇している。同時に貧困ギャップ(貧困世帯の所得と貧困ラインとの差。極貧度)も上昇しており、格差が拡大していることが見てとれる。

ところで、先に述べたように貧困層は流動的だから、貧困から脱したひともいれば、新たに貧困層に落ち込んだひともいる。そうすると、(一時的にであれ)貧困を体験した女性は貧困世帯の割合よりもずっと高いはずだが、従来の静態的な調査ではその実態は把握できなかった。

岩田は、9年間にわたる調査対象者の貧困経験を、以下の4つに分類した。

- 持続貧困(全期間を貧困ライン以下で過ごしたひと)

- 慢性貧困(ほとんどの期間を貧困ライン以下で過ごしたひと)

- 一時貧困(いちどは貧困ライン以下になったことがあるが、9年間を平均すれば貧困ラインより上にあったひと)

- 安定(全期間にいちども貧困ライン以下になったことがないひと)

そのうえで、9年間の調査期間中、いちどでも貧困を体験したことのあるひと(1、2、3)を合計してみたところ、なんと調査対象者の35%にもなった。日本の女性の3分の1は貧困を体験しているのだ。

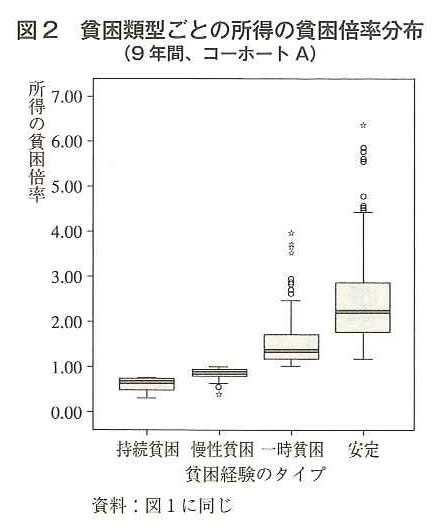

*具体的には、持続貧困1.0%(平均貧困倍率0.6)、慢性貧困6.8%(同0.8)、一時貧困27.2%(同1.5)、安定65.0%(同2.4)。平均貧困倍率が低いほど貧困度が高い(倍率0.6は、生活保護水準の6割程度の所得しかないということ)。

次に岩田は、このデータを下のような箱ひげ図にしてみた。それぞれの貧困体験層のばらつきの程度を示すもので、安定層の貧困倍率の平均は2.4だが、貧困ラインの6倍から7倍の所得のひともいる。それに対して持続貧困や慢性貧困では所得のばらつきはほとんどなく、低所得から脱することができないまま9年間が過ぎている。

岩田が注目するのは一時貧困層で、箱から上にひげが伸びているのは、一時期な貧困に陥ったもののいまはゆたかな生活を手に入れることができたひとたちだ。だがこうした「健全な貧困」は少数で、多くは貧困ラインのやや上に固定されている。

こうした分析をもとに岩田は、日本の女性は65%の安定層(貧困経験のないひとたち)と、35%の貧困経験層に二極化し、この構図が固定しているのではないかと推測している(とりわけ若年層で貧困の持続・慢性化が増えている)。

それでは、どのような女性が日本の社会で貧困リスクに晒されているのだろうか。岩田はデータの分析から、貧困と結びつきの強い要素として以下の5つをあげる。

- 結婚していない。

- 結婚したものの、離別(もしくは死別)の経験がある。

- 子どもが3人以上いる。

- 最終学歴が中学卒である。

- 離職の経験がある。

そのうえで岩田は、「現代日本では、標準型からはずれた人生の選択した場合、貧困のリスクが高くなる」と述べている。

こうしたデータを見ると、一人暮らしの若い女性が将来に対して強い不安を抱く理由がよくわかる。日本の女性の3分の1が貧困を経験するとすれば、その不安が的中し貧困に陥る可能性は、残念ながらきわめて高いのだ。高級ブランド品を買わなくなったり、長期のローンを組んでワンルームマンションを購入する、というような独身女性の購買行動の変化も、おそらくはここから説明できるだろう。