ダイヤモンド社と共同で行なっていた「海外投資の歩き方」のサイトが終了し、過去記事が読めなくなったので、閲覧数の多いものや、時世に適ったものを随時、このブログで再掲載していくことにします。

今回は2016年3月31日公開の「最後発の日本と違い、大航海時代から始まった植民地支配をいまさら「反省・謝罪」をしない欧州・フランスの事情」です(一部改変)。

******************************************************************************************

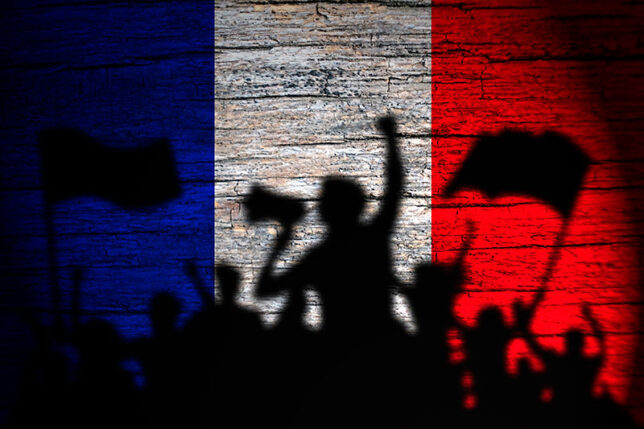

2016年3月22日、ベルギーでIS(イスラム国)による同時テロが発生し、空港と地下鉄で30人以上が死亡する惨事となった。世界でもっとも安全なはずのヨーロッパでテロが頻発するようになった理由はさまざまだろうが、私の理解では、その深淵には長い植民地支配の歴史がある。

近現代史をみれば明らかなように、日本は最後発の「帝国」で、最初の帝国主義戦争は1894年の日清戦争、朝鮮半島を植民地化したのは1910年だ。それに対してヨーロッパ列強がアフリカ、南北アメリカ大陸を侵略し、奴隷制で栄えたのは15世紀半ばの大航海時代からで、イギリスが東インド会社を設立してインドなどを次々と植民地化したのは1600年代だ。フランスのアルジェリア支配も1830年から1962年まで130年に及ぶ。日本とはその規模も影響力も桁ちがいだ。

私見によれば、これが日本が中国・韓国などから過去の歴史の反省と謝罪を求められる一方で、欧米諸国が植民地時代の歴史を無視する理由になっている。日本の場合は謝罪や賠償が可能だが、ヨーロッパの植民地支配は現代世界の根幹に組み入れられており、いまさらどうしようもないのだ――イスラエルとパレスチナの対立はヨーロッパのユダヤ人差別と第二次大戦中の場当たり的なイギリスの外交政策が引き起こしたが、だからといって過去を「反省・謝罪」したところでまったく解決できないだろう。

そのためヨーロッパでは、「植民地時代の過去」は日本とはまったく異なるかたちで現われる。

前回は、2005年にフランス国民議会で与野党の圧倒的多数で可決された「(アルジェリアからの)引き揚げ者への国民の感謝と国民的支援に関する法(以下、引揚者法)」を紹介した。私たち日本人が驚愕するのは、この法律の第4条1項で、「大学などの研究において、とりわけ北アフリカにフランスが存在したことについてしかるべき位置を与える」と定め、さらに第2項で、(高校以下の)学校教育において「海外領土、なかでも北アフリカにフランスが存在したことの肯定的な役割」を認める、と明記したことだ。

この第4条2項はその後、紆余曲折を経て廃止されることになるのだが、今回は平野千果子氏の『フランス植民地主義と歴史認識』(岩波書店)と、高山直也氏(国立国会図書館海外立法情報室)のレポート「フランスの植民地支配を肯定する法律とその第4条第2項の廃止について」に拠りながらその経緯を見てみたい。 続きを読む →