以前、川島博之氏の『「作りすぎ」が日本の農業をダメにする』を紹介したが、ここではエネルギー問題について“常識の嘘”を暴いた『電力危機をあおってはいけない』を取り上げたい。

システム分析を専門とする川島氏は、マクロのデータから世間一般の常識を覆す“コロンブスの卵”的な結論を導き出す。それはとても説得力があって、「なんでこんなことに気がつかなかったんだろう」と不思議に思うほどだ。

本書の主張は、端的に1行で要約できる。

「人口が減れば、電力消費も下がる」

日本は2005年前後を境に人口減少社会に移行し、2015年からは世帯数も純減に転ずる(これまでは独居世帯の増加で人口減でも世帯数は増加していた)。その影響を考えれば、30年ほどで原発からの電力供給は必要なくなる。「卒原発」は荒唐無稽でもなんでもない。

もちろん、「そんなのは机上の計算で、将来、エネルギー資源が枯渇したらどうなるのか?」という批判があるだろう。

だが全世界の石炭の可採埋蔵量は9000億トンで、世界の石炭消費量は2009年で35億トンだから、それだけでも257年分ある。地質学的埋蔵量はなんと3兆4000億トンで、いまと同じだけ使いつづけてもあと1000年はなくならない。地質学的埋蔵量というのは現在の価格では採掘しても採算がとれない資源のことで、石炭価格が上昇すれば可採埋蔵量に変わるから、石炭資源に関していえば「無尽蔵」と考えていいだろう。

石油の埋蔵量については諸説あるが、価格が上がれば地質学的埋蔵量が可採埋蔵量に変わるのは同じだ。一般に石油の可採埋蔵量は1兆バレルといわれるが、オイルシェールやオイルサンドに含まれる石油は確認されている分だけで4兆バレルもあり、これはまだまだ増えていく。天然ガスについても、シェールガス革命によって可採埋蔵量が飛躍的に増えており、2035年までにはアメリカがエネルギーの純輸出国になるという試算もある(国際エネルギー機関IEA報告書)。

私たちが思う以上に地球は巨大で、化石燃料は枯渇するどころか余っているのだ。

福島原発事故を受けて自然エネルギーへの転換が叫ばれたが、川島氏は、日本はもともと水力以外の自然エネルギーには適していないという。

スペインは「太陽光発電の先進国」といわれるが、日本は降雨量が多く、発電効率はスペイン南部の半分しかない(もちろん砂漠の国はもっと有利だ)。デンマークで風力発電が行なわれているのは、強い偏西風の吹く中緯度地方の極地の手前(50~60度)にあるからで、日本はそれより南の20~45度に位置していて、世界的に見て風の強い国ではない。日本は火山国で地熱発電が有利だといわれるが、候補地の多くが温泉観光地となっており、開発はほぼ不可能だ。アイスランドが地熱発電で成功したのは、北海道よりも大きな国土に32万人しか住んでいないからだ。

このような客観的な諸条件を考えると、自然エネルギーへの代替にはもともと実現可能性はなかった。それを象徴するのが、バイオマス発電プロジェクトだ。

ほとんど知られていないが、日本では過去5年間に6兆5500億円もの巨額の予算が、「下水処理や生ゴミ、間伐材などを燃料や堆肥、素材として再生する」バイオマス研究プロジェクトに投入されている。それを震災前の2011年2月に総務省が政策評価したところ、「見るべき成果は何もなかった」というきわめて厳しい結論が出された。

役所が他の官庁の事業を全否定するようなことはめったにないが、その実例には目を覆わんばかりの惨状が並んでいる。

たとえば農水省の「バイオマスタウン構想」。廃材や森林の間伐材などを原料にバイオチップを生産し、これを使って火力発電を行なうというものだが、バイオチップの原料となる丸太の値段は石炭とほぼ同じなのに、重量当たりの熱量が石炭の半分しかない。実用化などできるはずがないことは、始める前からわかっていた。

「休耕田にコメを植え、これをバイオエタノール化して燃料とする」というプロジェクトも行なわれたが、日本のコメは1トンあたり2000~3000ドルでトウモロコシの10倍もする。バイオエタノールの問題は熱効率が悪いことで、トウモロコシ1トンから石油200リットル分の熱量しか取り出せない。これでは石油よりもはるかに割高で、アメリカでも補助金がなければ成り立たないのに、それを10倍もコストの高いコメでやろうとしたのだ。もっとも研究者は研究費が欲しいだけで、結果などどうでもよかったのだろうが。

震災後に、太陽光発電や風力発電への転換を求める大合唱が起きたが、そこからバイオマスが巧妙に排除されていたのは、「自然エネルギー利権」にむらがる官僚や研究者、企業にとって触れてはならない汚点だったからだ。

川島氏が述べるように、すぐれた技術ならなにもしなくても自然に広まる。戦艦の動力は、石炭から石油へわずか15年で転換した。原子力発電が半世紀以上たっても国の援助なしでは成り立たないように、条件に恵まれたごく一部の例外を除いて、日本では自然エネルギーはもともと無理だったのだ。

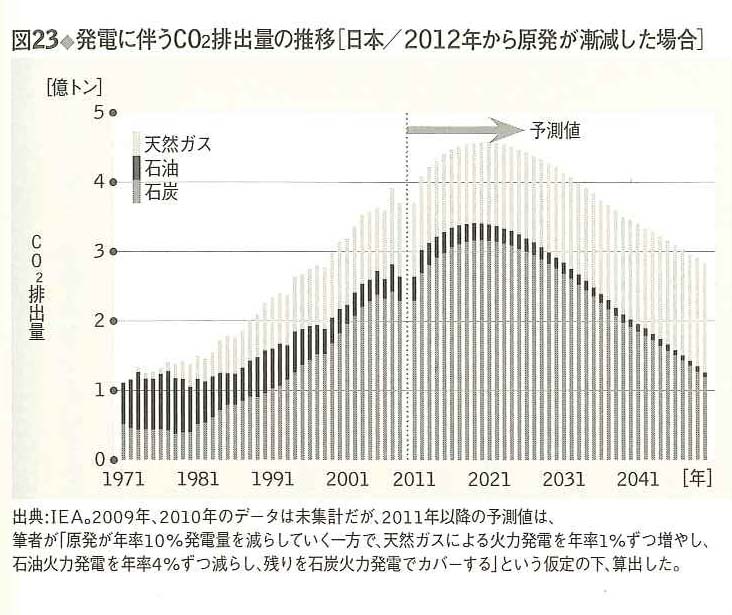

福島原発事故によって、日本では今後、原発の新設や増設は不可能になった。環境や人口などの諸条件を考えれば、自然エネルギーにシフトしていくことも難しい。石油や石炭などの化石燃料はとうぶん枯渇しないだろうが、CO2排出量が問題になる。

だったら、日本のエネルギー問題を解決するために私たちになにができるだろうか?

川島氏は、これも簡単だという。節電すればいいのだ。

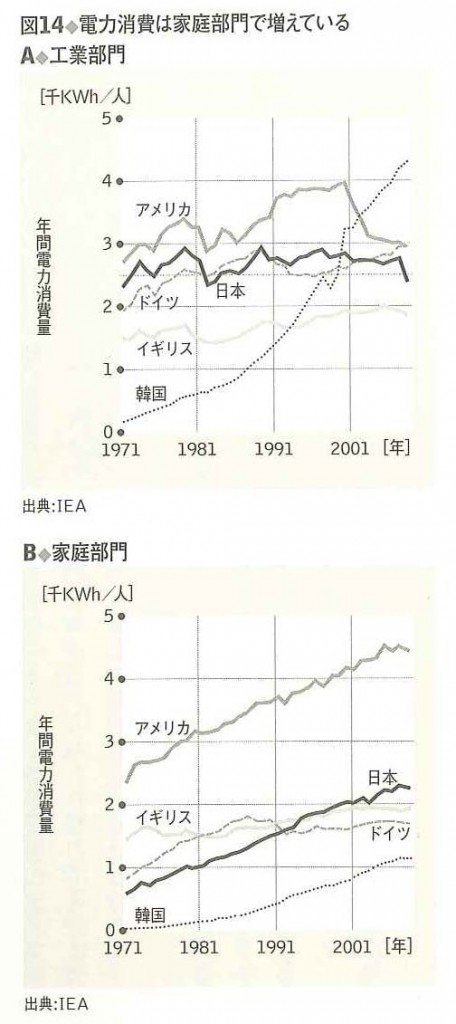

そもそも日本人は、世界的にみても電力を使いすぎだ。それも、日本の電力消費は工業部門ではなく家庭部門で急速に伸びている。

工業部門の一人あたりの電力消費量はアメリカやドイツより低いが、家庭部門では、1970年頃にはヨーロッパの先進国より少なかったのに、1990年頃に逆転し、今ではヨーロッパより一人あたりの電力消費量が多くなっている。日本の家庭は電気をムダ使いしているのだ。これはオール電化住宅など、コストの高い(贅沢な)電力を多消費するライフスタイルに変わってきたからだ。

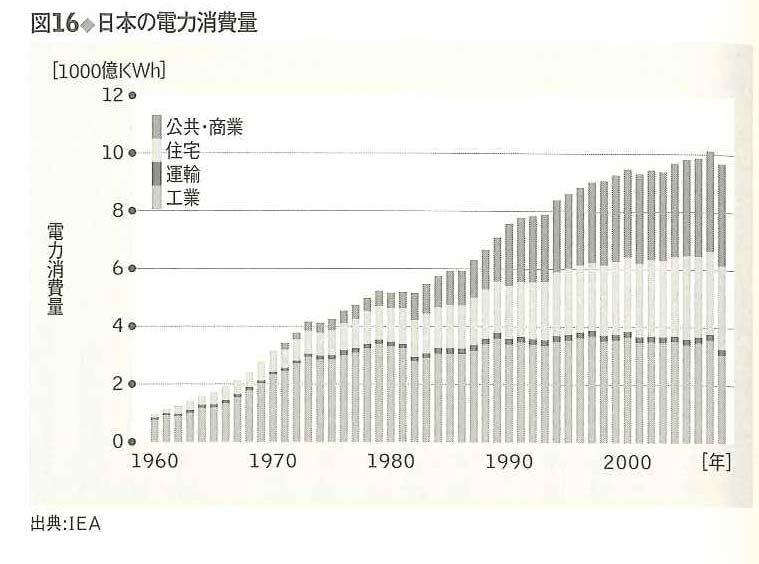

部門ごとの電力消費量を調べると、住宅(家庭)部門とともに、飛びぬけて増加が目立つのが公共・商業部門だ。これも1970年代にはヨーロッパよりも少なかったものが、80年代から増加しはじめ、いまやヨーロッパを大きく超えてその差はいまも開きつづけている。

商業部門の電力消費の伸びは、コンビになどの24時間営業の影響が考えられるが、川島氏はそれよりも商業用の売り場面積の増加に原因があるという。流通業は生き残りを賭けて次々と大規模店舗をつくっているが、売上げが伸びないかわりに電力だけが浪費されているのだ。

公共サービスの電力消費量が5割ちかく増加しているのも同じ理由で、1990年以降、景気対策として行なわれた公共事業によって、地方を中心に経済発展にはまったく寄与しない不要な公共施設が建設され、それらの「箱物」が照明や空調で電力を消費しているのだ。

だとしたら、無駄な公共施設を閉鎖するとともに、商業部門や家庭の電力消費量を90年のバブル最盛期並みに戻せばいい。もちろん電力会社の地域独占を見直し、発送電を分離するなど、効率的なエネルギー供給システムもつくらなければならない。

そのうえで将来の人口減を勘案すれば、京都議定書を達成するばかりか、「実現不可能」といわれた25%削減の鳩山プランも2050年頃には達成できてしまうと川島氏はいう。

原子力や自然エネルギーがなくても、エネルギー問題はけっこうかんたんに解決できるのだ。

図版はすべて川島博之『電力危機をあおってはいけない』より