11月16日発売の新刊『専業主婦は2億円損をする』のプロローグを、出版社の許可を得て掲載します。

***********************************************************************

あなたは「専業主婦」にどんなイメージをもっているでしょうか。

「なりたい!」「あこがれる」「つまらなそう」「楽じゃない?」なんてこたえが返ってきそうです。2016年の調査では、「将来は主婦になりたい」とこたえた若い女性は10人のうち3人もいました。

でも、こんな話を聞いたらどう思うでしょう?

1 専業主婦はお金がない

2 専業主婦は自由がない

3 専業主婦は自己実現できない

4 専業主婦はカッコ悪い

5 専業主婦になりたい女子は賢い男子に選ばれない

6 専業主婦には“愛”がない

7 専業主婦の子育ては報われない

8 専業主婦は幸福になれない

9 専業主婦は最貧困のリスクが高い

10 ぜんぶまとめると、専業主婦にはなにひとついいことがない

この本は、「なんでそんなことになるの?」と興味をもったあなたのために書かれています。

なぜ、専業主婦にはお金がないのか? それは、2億円をドブに捨てているからです。

これは、ものすごく単純な話です。

大学を出た女性が60歳まではたらいたとして、平均的な収入の合計は2億1800万円です(男性は2億6600万円)。これは、退職金は勘定に入っていません。

それにもかかわらず、日本でははたらく女性10人のうち、結婚後も仕事をつづけるひとは7人。出産をきっかけに退職するひとが3人もいます。10人のうち6人は専業主婦になって、40年かけて2億円になる「お金持ちチケット」をぽいと捨ててしまうのです。

「専業主婦になりたい女子は賢い男子に選ばれない」というところで、「なんで!」と思ったひともいるでしょう。日本では、バリバリはたらいてキャリアアップしていく女性(バリキャリ)よりも、男性を立てて家庭を守る「男尊女子(©酒井順子)」のほうがずっとモテるとされているからです。

たしかにそういうこともあるでしょうが、でも、男と女を逆にして考えてみてください。あなたが賢い男の子だとしたら、2億円の「お金持ちチケット」をもっている女の子と、それを捨ててしまった女の子の、どちらをパートナーに選ぼうとするでしょうか。2人でちからを合わせてはたらけば生涯年収は5億円にも6億円にもなるというのに……。

「もっともらしいこといっているけど、みんな、専業主婦になりたくてなってるんじゃない!」というひともいるかもしれません。

子どもを育てながらはたらこうとすると、いろんな苦労があることはたしかです。非婚化や少子化というのは、日本の社会が「結婚して子どもを産んでもロクなことがない」という強烈なメッセージを、若い女性に送っているということです。これはとてもむずかしい問題ですが、でもそれを理由に専業主婦になったところで、問題はなにひとつ解決しません。

理想の社会などどこにもありません。ここで提案しているのは、世の中がまちがっているということを前提としたうえで、どうすればあなたが幸せになれるか、ということです。

少子化と人口減のため日本経済は空前の人手不足になっていて、これからますます深刻化していきます。超高齢社会とは、高齢者の数が(ものすごく)増えて、若者の数が(ものすごく)少ない社会です。「若くてはたらける」女の子の価値はどんどん上がっていくのです。

ここに、「幸福な人生」を手に入れる秘密が隠されています。それは、「自由に生きることを大切にすれば、すべてではないとしても、かなりの問題は解決できる」ということです。これから社会に出て行く女の子にも、キャリアを目指してはたらきはじめた女性にも、子どもが生まれて仕事をつづけようか悩んでいるひとにも、そして(たぶん)専業主婦にも、ここに書いてあることはほぼほぼ役に立つはずです。

この本を手に取った方のなかには、いままさに会社を辞めて専業主婦になろうと考えているひとがいるかもしれません。わたしがいいたいのは、会社を辞めても仕事をやめるな、ということです。これからの長い人生を考えれば、いまのがんばりはかならずむくわれます。

日本ではいまだに、「男は外ではたらき、女は家を守る」という“分業”が主流ですが、このような時代遅れの生き方を選択すると、40歳を過ぎて夫は会社、妻は家庭という“檻”に閉じ込められてしまいます。

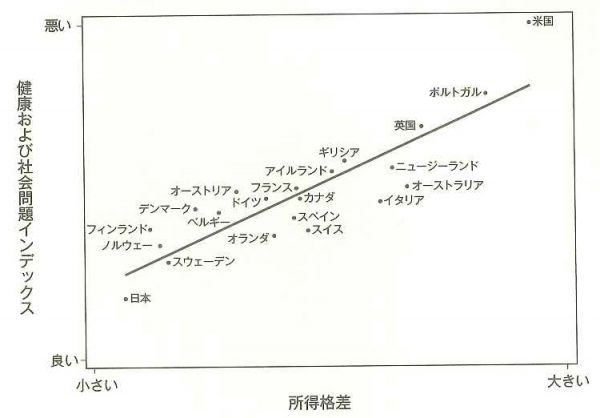

家庭生活に満足している女性の割合を国際比較すると、共働きが当たり前のアメリカでは67%、イギリスでは72%の女性が「満足」とこたえているのに、日本はたった46%です。若い女の子の多くが主婦に憧れ、実際に専業主婦になっているにもかかわらず、日本の女性の幸福度はものすごく低いのです。

なぜこんなことになるのか、これからその理由を説明していきましょう。

なお、この本で書いたことは行動経済学、進化心理学、脳科学など、近年のさまざまな研究成果にもとづいていますが、煩瑣になるので、いちいちデータを示したり註をつけたりはしていません。その代わり、巻末により詳しく勉強したいひとのための本を紹介しているので役立ててださい。