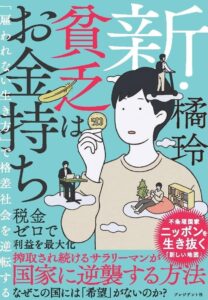

今日発売の新刊『新・貧乏はお金持ち 「雇われない生き方」で格差社会を逆転する』(プレジデント社)のあとがき「「自由」は、望んでもいないあなたのところにやってくる【前編】」を出版社の許可を得て掲載します(電子書籍も同日発売です)。

書店さんで見かけたらぜひ手に取ってみてください。

******************************************************************************************

というわけで、この本で書いたことはとても単純だ。

国家に依存するな。国家を道具として使え。

近代というのは、世界地図に国境という線を引き、その線の中のことはそれぞれの国家に任せるという約束事で成り立っている。これが主権国家で、なにものも侵すことのできない神に等しい権力を有しているとされている。

この権力はとても強大で、わたしたち一人ひとりの人生に大きな影響を与える。わたしたちはグローバルな資本主義と市場経済の中で生きていかざるをえないが、それと同時に、ローカルな国家から独立した生活を送ることもできない。

民主政国家の目的は、建て前上、主権者である国民の幸福を最大化することだ。そのため不幸なひとたち(幸福が最大化されていないひとたち)は、国家に対して援助を求める権利があると考えられている。

ここまでは誰も異存はないだろうが、すぐにやっかいな問題があることに気づくだろう。「不幸なひと」っていったい誰だ?

いうまでもないことだが、人生のすべてに満足しているひとはほとんどいないだろう。幸福や不幸は他人との比較から生まれてくる感情だから、社会的には成功者と見なされていても、本人は屈辱と嫉妬の泥沼をのたうち回っているかもしれない。だがこうした不幸をすべて国家が救済するわけにはいかないので、どの国も一定の外形的な基準を設け、それを満たさないひとを「社会的弱者」として援助の対象としている。

ところで日本の官僚機構は、サービスの提供にあたって申請主義を原則としている。派遣切りにあって寮を追い出され、貯金もなく野宿を余儀なくされるのは明らかに不幸な状況だろうが、それだけでは行政は援助の手を差しのべてくれない。利用者は自治体の窓口に自ら足を運び、必要な書類を整えたうえで失業保険や生活保護を申請しなければならないのだ。国家の援助を受けられるのは、自分自身で「社会的弱者」であると証明したひとだけなのだ。

都心の公園にはホームレスたちのテントがずらりと並んでいる。その生活環境は憲法が保障する「健康で文化的な最低限度の生活」からほど遠いが、生活保護どころか健康保険すらないままに放置されている。なぜなら彼らは住所がないので、行政上の「弱者」になることができないのだ。

行政の杓子定規な対応は理不尽ではあるが、もっともな理由もある。財源に限りがある以上、サンタクロースのようにお金を配くばって歩くわけにはいかない。行政サービスは、ルールに則った適正な手続きで執行されなくてはならないのだ。

官僚制の本質は非人間性にある。これは言い換えれば、国家は国民を無差別に扱わなくてはならないということだ。生活保護の申請を受け付ける際に、自治体職員が一人ひとりの「人間性」を判断していたら現場は大混乱に陥るだろう。職員の善意や悪意とは無関係に、提出された書類に基づいて機械的に処理するのが正しい行政のあり方なのだ。

国家は、母親のような愛情を持って国民の世話をするわけではない。だからといって特定の目的(たとえば戦争)のために国民を監視し、洗脳し、訓育しているわけでもないだろう。官僚機構に目的があるとすれば、組織として存続し、自己増殖しつづけることだ。

国家もまた、法人の一種だ。ひとであってひとでないものに過度な愛情や幻想を抱いても、それに応える人間的な感情など持ち合わせていないのだから、いずれは裏切られて落胆するだけだ。

わたしたちは、国家のない世界を生きることはできない。国家を否定し、革命を目指すのは自由だが、大多数のひとは無政府主義の理想を目指そうとは思わないだろう。生き延びるためになすべきなのは、国家に依存するのでも権力を拒絶するのでもなく、国家の仕組みを観察し、理解し、道具として利用することだ。

自由と自己責任

近代は、自由を至上の価値とする社会だ。わたしたちは誰の強制も受けず、自分の人生を自分で選択することができる。これがわたしたちの生きている世界の根源的なルールで、何人たりともそれを否定することは許されていない(他者を奴隷化する者は社会から排斥される)。

ところで、自由はなにをしてもいいということではなく、ひとはみな選択の結果に対して責任を負わなくてはならない。自由と責任は一対の概念だから、原理的に、責任のないところに自由はない。

派遣や非正規雇用の問題を語る際に、彼らの自己責任を問うことを許さないひとたちがいる。私はずっと、この議論に強い違和感があった。相手を責任の主体として認めないということは、奴隷か禁治産者として扱うことだ。ひとが尊厳を持って生きるためには、自分の行為に責任を持たなくてはならない。

自己責任を否定するひとたちは、決まって国家や会社やグローバル資本主義を非難する。だが、理不尽な現実をすべて国家の責任にしてその解決を求めるのはきわめて危険な考え方だ。

国家とは、無際限に自己増殖するシステムだ。マスメディアが〝危機〞を煽れば、国家はそれを格好の口実にさらに肥大化しようとするだろう。国家が巨大化すれば、その分だけわたしたちの自由は奪われていく。

わたしたちは自由でいるために、自分の行動に責任を持たなくてはならない。自己責任は、自由の原理だ。それを否定するならば、残るのは無責任か連帯責任しかない。

もちろん、だからといって職を失った若者たちにすべての責任を引き受けさせるのが酷なことは間違いない。かつて〝ロスジェネ〞世代を生み出したのは、年功序列と終身雇用に固執するこの国の差別的な雇用制度だ。同じ職種には同じ賃金を支払う「同一労働同一賃金」は、アメリカはもとよりEU諸国でも当然とされているが、日本ではいまだに勤続年数によって労働条件が決まる。こうして給与の高い中高年層が企業に滞留していくが、厳しい解雇規制によって経営が破綻するまで彼らを若い労働力と交換することは許されない。

若者たちの自己責任を問うのであれば、解雇を自由にして、誰もが対等な条件で労働市場で競争できるようにするべきだ。だが既得権を握って離さないひとたちは、自分たちに不利な〝公正な社会〞の実現を嫌って、国家に責任を転嫁し、三十代の若者に生活保護を受給させて差別を温存しようとする。こうして彼らの人生を腐らせていくのだから、これは偽善というよりも犯罪だろう。

高齢化社会では既得権を持つひとたちの絶対数が増えていくのだから、この差別構造は容易なことでは変わらない。だったら「正社員」という見果てぬ夢を追うよりも、別の道を進んだほうがずっとマシだ。

マイクロ法人は、国家を道具として使うための有効な方法だ。若者たちは、これまでずっと不公正な労働市場で搾取されつづけてきた。彼らには、国家を搾取する十分な権利がある。もちろん若者たちだけではなく、すべてのひとに国家という道具は開かれている。