出版社の許可を得て、新刊『裏道を行け ディストピア世界をHACKする』の「プロローグ」を掲載します。発売日は明日ですが、すでに一部の書店には並んでいます。ディストピアSFのような表紙を見かけたら手に取ってみてください(電子書籍も同日発売です)。

**************************************************************************************

現実は攻略不可能な「無理ゲー」

ネットフリックス史上最大のヒットとなった韓国ドラマ『イカゲーム』はいわゆるデスゲームで、参加者は人生を逆転する賞金を求めて、〝だるまさんが転んだ〟や綱引きなど子どもの頃の遊びで勝負する。

ゲームの参加者は456人で、主人公のソン・ギフンは456番目。1人が死ぬと1億ウォン(約1000万円)が積み立てられ、45億円相当の賞金を目指して6つのゲームに挑む。

ギフンは賞金で母親の病気を治療し、再婚してアメリカに移住する元妻から娘を取り戻そうとしている。それ以外の参加者も、先物取引の多額の損失を隠蔽して逮捕状が出ていたり、ヤクザ組織の金に手をつけて追われていたり、幼い弟のために北朝鮮から母親を連れ戻そうとしているなど、なんとしてでもカネを手に入れなくてはならない切羽詰まった事情があった。

物語が進むうちに、元医師の参加者が事前にゲームの情報を得ていることがわかる。スタッフ(〇△□の黒マスクが階級を表わす)がゲームの落後者の臓器を医師に摘出させて小遣い稼ぎをしており、そのために医師に死なれては都合が悪かったのだ。

ゲームの運営を任された鉄仮面の男(フロントマン)はこの不正に気づいて、「死体から臓器を取り出して売ろうが食おうが興味ないが、最も大事なものを奪ったことは許せない」と首謀者に告げる。それは〝平等〟だ。

ゲームでは皆が平等なのだ

参加者全員が同じ条件のもとで競う

不平等と差別に苦しんできた人々に

公平に競える最後のチャンスを与えるのだ

その原則をお前たちが破った

こうして裏切者は処刑されるのだが、このドラマが世界じゅうの視聴者のこころをとらえた理由がこの言葉に凝縮されている。

参加者にとっては、456人中455人が死ぬデスゲームより現実の方が地獄だった。なぜなら、現実は攻略不可能な「無理ゲー」だが、イカゲームにはわずかだが攻略の可能性(希望)があるのだから──。

常識やルールの「裏をかく」

ハッカーというと、政府や企業のサーバーに不正に侵入して個人情報を盗み出したり、システムを凍結させて解除のための〝身代金〟を要求する「電脳空間の犯罪者集団」のイメージで語られる。

だが1950年代のコンピュータ草創期のハッカーたちを取材したサイエンスジャーナリストのスティーブン・レビーは、ハッカーを「冒険家、空想家、大胆な行動家、芸術家であり、何よりも、コンピュータがなぜ革命的な道具なのかを一番はっきりと知っていた」者たちだと定義している(1)。

レビーによると、「HACK(ハック)」という言葉はもともと、MIT(マサチューセッツ工科大学)の学生たちが畏敬の念を込めて、「凝ったいたずら(キャンパスを見下ろすドームをアルミ箔で包んでしまうなど)」を評する言葉だった。それがコンピュータの時代になって、「革新的で、かっこよく、高度なテクニックを駆使した妙技」を操り、システムの改善にもっとも貢献した者を「ハッカー」と呼ぶようになった。

1990年代のハッカーであるポール・グレアムは、並はずれて優れたプログラマーと、コンピュータに不正侵入する者が、ともに「ハッカー」と呼ばれるのは間違ってはいないという。ハッカーとは、「コンピュータに、良いことであれ悪いことであれ、自分のやりたいことをやらせることができる者」のことなのだ(2)。

何かをとても醜い方法でやったら、ハックと呼ばれる。しかし、何かを素晴らしく巧みな方法でやってのけてシステムをやっつけたなら、それもハックと呼ばれる。なぜなら、この2つには共通点があるから。

それは、両方とも「ルールを破っている」ということだ。ハッカーとは、常識やルールを無視して「ふつうの奴らの上を行く」者たちのことなのだ。

「高度化する知識社会」という現実

本書では、コンピュータの世界で使われてきた「HACK」が〝大衆化〟している状況について考えてみたい。初期のハッカーたちはコンピュータやネットワークの「システム」をハックしようとしたが、いまでは脳から金融市場、社会まで、あらゆるものがハックの対象になっている。

脳のニューロンは発火するかしないかの「二進法」で、遺伝子(DNA)はA(アデニン)、G(グアニン)、C(シトシン)、T(チミン)というわずか4つの塩基(情報)の組み合わせにすぎない。金融市場はマネーというデータの巨大ネットワークで、突き詰めれば、プラス(儲かる)とマイナス(損する)の単純な取引の無限の繰り返しだ。社会はヒトという個体の大規模なネットワークだが、それはハチやアリのような社会性昆虫のネットワークをより複雑にしただけのものかもしれない。

だとすれば、これらのシステムはすべて(コンピュータと同じように)ハックできるのではないだろうか。こうした発想は、近年(とりわけ21世紀以降)、あらゆる分野でテクノロジーが指数関数的に進歩していることで、けっして夢物語ではなくなった。

世界はいま、知識社会化、グローバル化、リベラル化という三位一体の巨大な潮流のなかにある。この人類史的な出来事によって社会はとてつもなく複雑になり、ひとびとは急激な変化に翻弄され、人生の「攻略」が難しくなっている。──これを私は「無理ゲー社会」と呼んでいる。

わたしたちは一人ひとり異なる個性があり、多様な能力をもっているが、能力のなかには、知識社会に適したものと、そうでないものがある。この能力やパーソナリティのばらつきが、失業や依存症、貧困・犯罪などさまざまな社会問題の原因になっている。

知識社会の高度化というのは、端的にいえば、仕事に要求される知的スペック(学歴・資格・知能など)が上がることだ。ハードルが高くなれば、当然、それを超えられる者の数は少なくなる。

その結果、純化した知識(学歴)社会のアメリカでは、高卒や高校中退の白人労働者階級(ホワイト・ワーキングクラス)が仕事を失い、自尊心を奪われ、ドラッグ、アルコール、自殺で「絶望死」している。世界じゅうで平均寿命が延びているときに(コロナ前)、アメリカでは低学歴の白人の平均寿命が短くなるという驚くべき事態が起きていた。その怒りが、「右派ポピュリズム」となってトランプ現象を生み出したのだ(3)。

だがいまでは、知的スペックのハードルがさらに上がって、大学を卒業しても望むような仕事(弁護士や医師、ウォール街のトレーダーやシリコンバレーのエンジニア)に就くことができなくなった。こうして、「不満だらけのエリート・ワナビーズelite-wannabes(エリートなりたがり)」がレフト(左翼)やプログレッシブ(進歩派)と呼ばれる「左派ポピュリズム」を形成し、富裕税やベーシックインカムのような急進的な政策を主張してリベラル穏健派のバイデン政権を揺さぶっている。

リベラル化で実現した生きづらい社会

「リベラル化」というのは、「自分らしく自由に生きたい」という価値観で、第二次世界大戦後のとてつもなくゆたかで平和な社会しか知らない若者たちを中心に、1960年代後半のアメリカ西海岸で始まった文化・社会運動(カウンターカルチャー/ヒッピー・ムーブメント)だ。それがたちまち世界じゅうの若者を虜にし、パンデミックのように広まっていった。これはキリスト教やイスラームの成立に匹敵する人類史的な出来事だが、その巨大な影響力をわたしたちはまだ正しくとらえることができていない。

リベラルな社会では、「わたしが自由に生きるのなら、あなたにも自由に生きる権利がある」とされる。この自由の相互性によってあらゆる差別は許容されなくなり、女性や有色人種、性的少数者など、これまで社会の片隅に追いやられてきたマイノリティに平等な権利が与えられることになった。

これはもちろん素晴らしいことだが、光が強ければ強いほど影もまた濃くなる。

社会のリベラル化が進み、誰もが「自分らしく」生きるようになれば、教会や町内会のような中間共同体は解体し、一人ひとりがばらばらになっていく。これによってわたしたちは法外な自由を手にしたが、それは同時に、自分の人生のすべてに責任を負うことでもある。リベラルな社会では、人種や身分、性別や性的指向などにともなう差別はなくなるはずだから、最終的には、あらゆることが「わたしの選択」の結果、すなわち自己責任になるだろう。

誰もが自由に生きられる社会では、至るところで「わたし」と「あなた」の利害が衝突する。東京オリンピックで、男から女に性転換したトランスジェンダーの重量挙げ選手の出場をめぐって議論が紛糾したことはその象徴だ。

社会のリベラル化はこうしたやっかいな衝突をあちこちで勃発させ、それによって政治は利害調整の機能を失い、行政は肥大化して機能しなくなっていく。だがいちばんの問題は、複雑な社会(人間関係)にうまく適応できない(一般には「コミュ力が低い」とされる)ひとたちが脱落していくことだ。

知識社会化とリベラル化が引き起こした状況を、グローバル化がさらに加速させる。国境の壁が低くなったことで、GAFA(Google, Apple, Facebook, Amazon)のようなプラットフォーマーは、世界じゅうからきわめて賢い者たちを集め(ここにはなんの多様性もない)、地域的・文化的なダイバーシティ(多様性)によってとてつもないイノベーションを生み出していく。その一方で、移民に仕事を奪われると怯えるひとたちが排外主義や陰謀論を唱え、価値観の異なる者同士が衝突を繰り返している。

わたしたちは人類史上、あり得ないようなゆたかさを実現したが、皮肉なことに、それによって人生はますます生きづらくなってしまったのだ。

ふつうに生きていたら転落する

ゲーマーは、攻略できないゲーム(無理ゲー)は「ハック」か「チート」するしかないと考える。既存のルールを無視して「裏道(近道)」を行くのだ。

同様に人生が攻略不可能だと感じたら、ゲーム世代がシステムをハックしようとするのは不思議でもなんでもない。

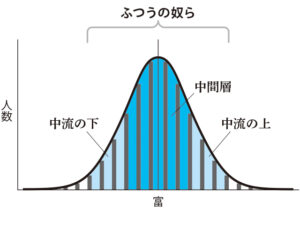

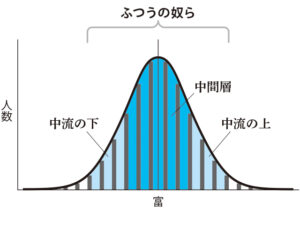

このことを、ベルカーブ(正規分布)とロングテール(ベキ分布)で説明してみよう。

ベルカーブの世界では、平均から1標準偏差離れた範囲(偏差値では40~60)に全体の約7割(68.3%)が収まる。これを「中間層」とするならば、その外側にいる「中流の上」(偏差値60~70)と「中流の下」(偏差値30~40)はそれぞれ1割強(13.55%)で、広い意味での中流は全体の95.4%になる。まさに昭和の「1億総中流社会」だ。

このような「みんながふつうの世の中」では、一所懸命勉強してそこそこの大学に入り、そこそこの会社に就職して、こつこつ働いて定年まで勤めあげれば「ふつうの生活」が手に入った。だとしたらルールから外れ、「ふつうの奴ら」とちがうことをする理由はどこにもない。

このような「みんながふつうの世の中」では、一所懸命勉強してそこそこの大学に入り、そこそこの会社に就職して、こつこつ働いて定年まで勤めあげれば「ふつうの生活」が手に入った。だとしたらルールから外れ、「ふつうの奴ら」とちがうことをする理由はどこにもない。

第二次世界大戦後の日本が1億総中流社会になったのは、広島・長崎に原爆を落とされ、国土が焼け野原になり、兵士・民間人含め300万人が生命を落とした敗戦と、アメリカ軍(GHQ)による占領=民主改革によって、戦前の身分制的な社会制度が破壊された「恩恵」だった。これは日本だけでなく、歴史上、社会が平等になるのは戦争、革命、(統治の)崩壊、疫病によってそれまでの社会構造が解体され、権力者や富裕層が富を失ったときだけだ(4)。

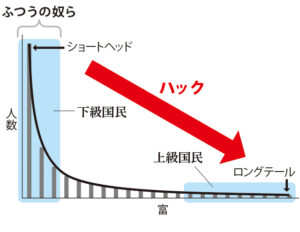

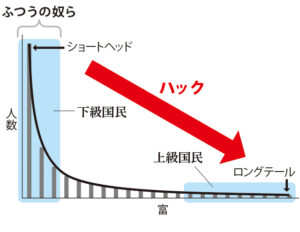

ところが平和な時代が続くと、その日暮らしの者と、わずかずつでも富を蓄積・運用する者とのあいだに差が生じ、それが積み重なることで経済格差が大きくなっていく。このようにしてなんら不正がなくても、ベルカーブは自然に崩れてロングテールになっていく。

上の図を恐竜(ブロントサウルス)に見立てるなら、長く伸びた尾(テール)の端にとてつもない富をもつ者(イーロン・マスク、ジェフ・ベゾス、ビル・ゲイツ、ウォーレン・バフェット)がいる一方で、ほとんどの者はショートヘッド(恐竜の頭部)に集まっている。近年では、ロングテールは「上級国民」、ショートヘッドは「下級国民」と呼ばれるようになった。

上の図を恐竜(ブロントサウルス)に見立てるなら、長く伸びた尾(テール)の端にとてつもない富をもつ者(イーロン・マスク、ジェフ・ベゾス、ビル・ゲイツ、ウォーレン・バフェット)がいる一方で、ほとんどの者はショートヘッド(恐竜の頭部)に集まっている。近年では、ロングテールは「上級国民」、ショートヘッドは「下級国民」と呼ばれるようになった。

ベルカーブの世界とは異なって、ロングテールの世界では、「ふつう」に生きていてはショートヘッドの「下級国民」になるだけだ。そこから抜け出すには、「ふつう」ではないことをして、ロングテール(上級国民)を目指すしかない。

このような社会・経済環境の変化によって、「ふつうの奴らの上を行く」ハックが注目されるようになったのだろう。

ハックを目指す人間/ハックされる人間

ロングテールの世界(格差社会)では、漫然と常識に従い、ルールを守っているだけではショートヘッドから抜け出せない。だからこそ現代社会では、さまざまなハックが行なわれることになる。

PART1に登場する「PUA/ピックアップ・アーティスト(ナンパ師)」は、女の脳をハックし、リバースエンジニアリングすることで「モテ格差」を克服しようとしている。

PART2では、金融市場を「ゲーム」と見なして攻略(ハック)しようとする者たちが登場する。

ハックは、個人がシステムに対して行なっているだけではない。PART3ではマシン・ギャンブリングを素材に、あらゆる企業が消費者の脳の報酬系をハックし、利益を最大化しようとする実態を見る。

テクノロジーの進歩によって強力なハックが可能になったことで、自分の脳や身体をエンハンスメント(増強)したいと考える「バイオハッカー」が現われた。PART4では、60年代のカウンターカルチャーのさまざまな社会実験が「トランスヒューマン(超人間)」の夢とつながっていることを知るだろう。

わたしたちはシステムをハックしようとしつつ、同時にシステムからもハックされている。だとしたら、そんな世界でどうやって生きていけばいいのか。PART5ではこの問いを、「ミニマリズム」と「FIRE」をキーワードに考えてみたい。

*1 スティーブン・レビー『ハッカーズ』古橋芳恵・松田信子訳、工学社

*2 ポール・グレアム『ハッカーと画家 コンピュータ時代の創造者たち』川合史朗監訳、オーム社

*3 アン・ケース、アンガス・ディートン『絶望死のアメリカ 資本主義がめざすべきもの』松本裕訳、みすず書房

*4 ウォルター・シャイデル『暴力と不平等の人類史 戦争・革命・崩壊・疫病』鬼澤忍・塩原通緒訳、東洋経済新報社

このような「みんながふつうの世の中」では、一所懸命勉強してそこそこの大学に入り、そこそこの会社に就職して、こつこつ働いて定年まで勤めあげれば「ふつうの生活」が手に入った。だとしたらルールから外れ、「ふつうの奴ら」とちがうことをする理由はどこにもない。

このような「みんながふつうの世の中」では、一所懸命勉強してそこそこの大学に入り、そこそこの会社に就職して、こつこつ働いて定年まで勤めあげれば「ふつうの生活」が手に入った。だとしたらルールから外れ、「ふつうの奴ら」とちがうことをする理由はどこにもない。 上の図を恐竜(ブロントサウルス)に見立てるなら、長く伸びた尾(テール)の端にとてつもない富をもつ者(イーロン・マスク、ジェフ・ベゾス、ビル・ゲイツ、ウォーレン・バフェット)がいる一方で、ほとんどの者はショートヘッド(恐竜の頭部)に集まっている。近年では、ロングテールは「上級国民」、ショートヘッドは「下級国民」と呼ばれるようになった。

上の図を恐竜(ブロントサウルス)に見立てるなら、長く伸びた尾(テール)の端にとてつもない富をもつ者(イーロン・マスク、ジェフ・ベゾス、ビル・ゲイツ、ウォーレン・バフェット)がいる一方で、ほとんどの者はショートヘッド(恐竜の頭部)に集まっている。近年では、ロングテールは「上級国民」、ショートヘッドは「下級国民」と呼ばれるようになった。